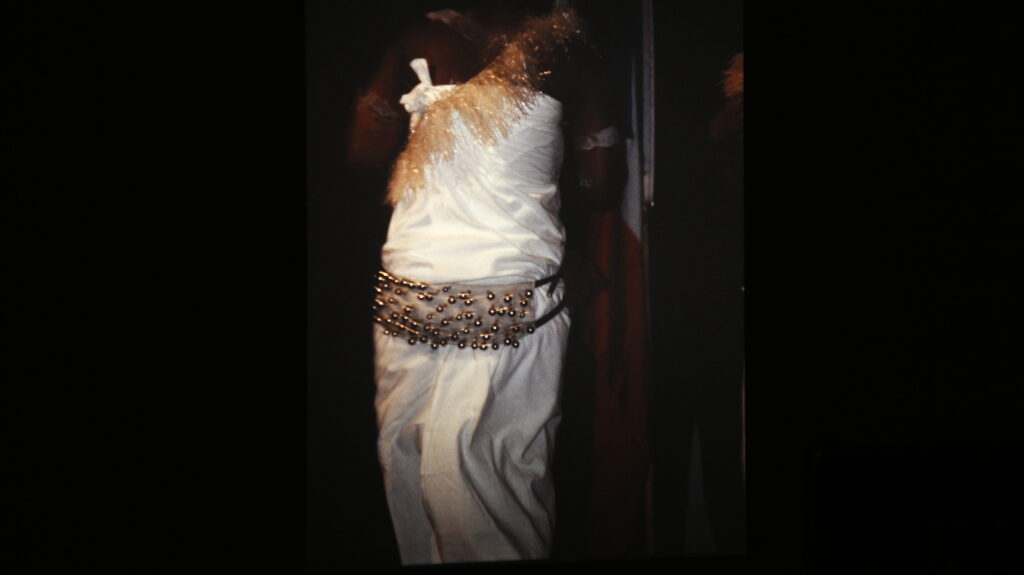

Oko Kongüe, Nyongo Dorotea (2016). Bailarina akaga en el baile del ivanga. [Fotografía]. Actuación de la Asociación Ndowe en Madrid.

Ritual descrito y analizado por Virginia Fons (2025).

Población ndowe, costa atlántica de Guinea Ecuatorial.

Resumen>

El ritual femenino del ivanga es una danza recreada por las poblaciones llamadas bomanga de las zonas costeras del Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún. Esta danza permite profundizar, a través de sus actuaciones performativas, en los principios ontológicos que gobiernan una forma de pensar la realidad y la experiencia, donde destaca la noción de la invisibilidad de los seres que acompañan las bailarinas, la percepción sensible del mundo y la importancia de lo femenino. La descripción y el análisis es el resultado de un largo trabajo de campo etnográfico llevado a cabo de 1992 a 1994 entre los bomanga, autodenominados ndowe en Guinea Ecuatorial. Si bien dicho ritual fue especialmente estudiado unos años más tarde, 2012-2014, en el contexto del proyecto I+D Cuerpo y procesos de modernización en África (CSO2011-23718, Ministerio de Ciencia e Innovación) liderado por el antropólogo Josep Martí del CSIC.

Categorías descriptivas>

Danza, espíritus, femenino, acciones cotidianas, África central.

Descripción etnográfica>

Un apunte teórico-metodológico para adentrarse en la danza ivanga.

El humanismo imperante aquí en Occidente ha fragmentado nuestra representación de la realidad y ha impuesto la idea de que lo humano es la medida de todas las cosas (Braidotti, 2013), negando cómo otros sistemas valoran lo “no humano” y la conexión con este dominio como fuerza continua (Descola, 2005; Viveiros De Castro, 2013 & 2015). Ahora, desde la perspectiva posthumanista, pueden estudiarse estos sistemas de pensamiento que conectan con lo no humano. En este sentido, el ritual del ivanga muestra la conexión con los espíritus, seres de otra dimensión que se emplazan en el espacio ritual para bailar con las mekumba (bailarinas).

Además, este ritual se analiza siguiendo la aportación de Geertz (en su capítulo sobre Ritual y cambio social: Un ejemplo javanés, 1973), que elimina la tensión entre tradicionalidad y modernidad a la que ha estado sometido el estudio de la religión. Aproximarse a la religión es adentrarse, siguiendo a Geertz (1973), en este nivel de interpretación lógico-significativa en el que todo es posible, alejándose del nivel causal-funcional que impera nuestra manera de pensar el mundo ya desde hace más de un siglo. En este nivel de abstracción se producen todo tipo de lógicas y manifestaciones que no pueden ser clasificadas de tradicionales sin más, sino actuales y modernas. Citando a Talal Asad (Genealogies of Religion 1993), la religión solo puede ser entendida como el producto histórico de procesos discursivos. Quizás éste sea el desafío, llegar a entender la religiosidad y cualquiera de sus manifestaciones como ejemplos de modernidad que permitan comprender los dominios ontológicos y los principios que dominan el pensamiento y el nivel de experiencia de poblaciones enteras contemporáneas. El mundo de las representaciones y de la imaginación humana es tan diverso y amoldable al tiempo actual, que resulta fascinante estudiarlo.

Lo que se esboza a continuación es producto de la articulación de pistas, retazos, que serán presentados como resultado de haber combinado relatos descriptivos e interpretaciones de mujeres ndowe –que centran su atención en los elementos clave, el proceso de acciones rituales con sus actores principales, los símbolos y el significado de los movimientos– y análisis del contenido semántico del ritual. Agradecer muy especialmente la contribución de Nyongo Dorotea Oko Kongüe, que ayudó a hilvanar gran parte de la descripción ritual, dejando entrever su manera de significar esta danza. Sin duda, tal como ella misma significó a lo largo de nuestras conversaciones, los espíritus maganga nos fueron conduciendo hacia el conocimiento de las profundidades del ivanga. Agradecer también su presencia.

La danza ivanga ha sido descrita detalladamente en un artículo reciente “Spirits, Body and Person among Ndowe of Equatorial Guinea, Central Africa” (Fons, 2014) y por varios autores (Ikengue, 1999 [1872]; Raponda-Walker y Sillans, 1995 [1962]; González Echegaray, 1954a, 1954b y 1964; Nidzgorski, 1980; Iyanga, 1991; Dupuis, 1997; Aranzadi, 2009).

Es practicada por diversas poblaciones del litoral atlántico de la costa africana del África central (Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún), que se agrupan bajo el apelativo de bomanga (bo es plural y manga significa mar) –tal es el caso de los ndowe de Guinea Ecuatorial, myènè, bapuku, banene, orungu de Gabón y los batanga, duala, iyasa de Camerún– para definirse a sí mismas y justificar su procedencia común, en contra de las divisiones territoriales impuestas por la colonización.

La danza del ivanga se celebra en algunas ocasiones especiales (un nacimiento, una boda u otras). Siempre de noche, a la luz de la luna, especialmente cuando está llena (inanga), cuando los espíritus femeninos maganga (en singular, iganga) de este baile pueden hacer acto de presencia y, antes de que despunte el primer rayo de sol, se alejan para ir a bongui ndjamba, tierra de los antepasados. En el espacio ritual hacen acto de presencia numerosas bailarinas denominadas mekumba, pintadas con arcilla blanca (pembe), que danzan y entonan canciones mimetizándose con este otro mundo que se torna sólo entonces visible.

El ritual del ivanga empieza cuando las danzarinas salen bailando y cantando en fila con objetos rituales, encabezadas por una de ellas (llamada ukongo) que abre el ritual iluminando el camino e implorando a los espíritus, con su canto, que todo suceda según lo prescrito. Emplazadas ya en el espacio ritual lo blindan con elementos poderosos, resultando un lugar que mimetice el mundo de los espíritus maganga. Plantan el árbol ibito, máxima protección, y depositan todos sus objetos: una cesta (etondi) que contiene su poder; una lámpara (lambi) que ilumina la noche y atrae a los espíritus; la piel de mosindji (ekoto a mosindji), gineta que ve en la oscuridad; un plato con pembe, arcilla blanca para pintarse; una vasija que contiene agua reforzada con iboga (sustancia psicoactiva con capacidad de alterar la conciencia, que proviene del arbustoTabernanthe iboga de la familia Apocynaceae, que en este caso es utilizada como estimulante en pequeñas dosis); un taburete (epoa) que simboliza el lugar de reposo de las maganga; y una esterilla (ebungu) que les permita estirarse.

Fons, Virginia (1994). Escenario ritual del ivanga con las bailarinas (mekumba), la akaga en frente y los objetos simbólicos en el centro. [Fotografía]. Pueblo Bomudi, Guinea Ecuatorial.

Fons, Virginia (1994). Árbol ibito con raíces blancas. [Fotografía]. Pueblo Punta Mbonda, Guinea Ecuatorial.

Sólo entonces, cuando las bailarinas han consagrado el espacio, van a buscar la akaga, la bailarina más poderosa, que estructura definitivamente el espacio ritual. La traen consigo, todas juntas cantando y danzando, en fila, mirando a un lado y a otro. Está oculta bajo un manto (o sábana grande blanca) que la protege por sus cuatro costados representan los elementos cosmogónicos (agua, aire, fuego, tierra) sostenidos cada uno de ellos por una bailarina. Es custodiada por la bailarina ukongo (segunda más poderosa) que transporta consigo una lámpara para indicarle el camino. Su cara es blanca y su cuerpo está punteado con círculos blancos, que le otorgan una cierta semblanza con la gineta (mosindji) de pelaje moteado blanco y negro. Está ornamentada con: un espejo (djene) en la frente, que le permite ver el mundo del más allá y estar en contacto con los dos mundos; un bastón (motumbe o mbeni) que le enseña el camino; y un cetro (imbongui) que lleva en distinción de su cargo. Una vez llega al espacio ritual, saluda a sus bailarinas, cantando mbolo (“hola”). Una vez las saluda, solicita a los espíritus maganga que acudan, abran los caminos, haya luz, entonando una de las canciones principales del ivanga:

Maganga ma viye mekuku (Maganga que vienen del país de los espíritus)

Maganga bika ye ehye (Maganga venid)

Bika bika maganga’e bika’e (Venid, venid, maganga venid)

Hye

Mientras canta, mira arriba, a la izquierda y a la derecha, atrae a los espíritus con el gesto de la mano y señala la tierra con el dedo (índice) para que se emplacen en el lugar. Al final, todas las danzarinas realizan un movimiento de baile achaca, que hace sonar los cascabeles del ekopi situados en sus nalgas, para que así los espíritus se vean atraídos por su sonido. Acto seguido, todas forman un círculo cerrado y en su interior se encuentran todos los objetos simbólicos del ivanga; y únicamente éstos.

Fons, Virginia (1994). Ekopi con cascabeles que tintinean con el movimiento de baile achaca. [Fotografía]. Actuación de la Asociación Ndowe en Barcelona.

Una vez los espíritus maganga ya forman parte del baile, se ejecuta una canción tras otra durante toda la noche, mientras la luna está presente. Cada una versa sobre un tema concreto y se establece una correlación simbólica entre la temática y la gestualidad expresada por las bailarinas. Los dos movimientos rítmicos ejecutados en el ivanga son:

Uno previo, denominado eseba (o èdeke), que viene a significar “elegancia”, gestualidad que se corresponde con lo expresado en las canciones y que acostumbra a relacionarse con la mímesis de ciertos animales sagrados y actos femeninos cotidianos.

Le sigue el achaca, movimiento que hace estremecer el cuerpo entero de la bailarina. Deslizando sus pies y otorgando la sensación de que está sobrevolando el suelo, hace sonar el ekopi con sus numerosos cascabeles, enunciación de la simbiosis profunda que tiene con los seres maganga.

Para ser más precisos, los movimientos de las bailarinas expresan lo que la akaga les está trasmitiendo en aquel preciso momento, en relación con los espíritus maganga. No es un acto de posesión, sino más bien una conexión, como un imán cuyos polos se ven atraídos, que provoca una danza pantomímica. Las canciones compuestas por unas pocas oraciones dictan los movimientos gestuales del baile. Narran actos cotidianos femeninos como, por ejemplo: el aseo matinal femenino que se representa con el gesto de la mano en los genitales; la preparación del aceite rojo (vitedi, ungüento) de las parturientas que reproduce el movimiento circular asigandi vitedi; la pesca iloka en el río que se significa con gestos que mimetizan el hecho de formar alguna presa y capturar algún pez; la pesca ibongo en marea baja, que figura sostener un cesto pequeño con el brazo izquierdo y con la mano derecha ir mirando bajo las rocas para capturar un pez, reproduciendo un movimiento brusco cuando se captura uno, o recoger con un movimiento ligero todo tipo de invertebrados, repitiendo la gestualidad de ir cogiendo y metiendo en el cesto. Otras canciones mimetizan el comportamiento de animales dotados del poder de ver lo invisible –como el gato (singy) o la gineta (mosindji)– o hablar –caso del loro (ngoso o koso)–. Los movimientos que mimetizan estos animales son, por ejemplo: arañar con una mano al igual que el gato, o limpiarse la cara con una de las patas delanteras; gesticular como un félido que ve en la noche, saltar como éste; o volar como un pájaro.

Así, se va sucediendo toda la performance con el mundo invisible a lo largo de la noche, en el que las danzarinas bailan y cantan, finalizando antes que despunte el primer rayo de sol.

Algunos ejemplos de canciones del ivanga:

La siguiente canción dedicada al mosindji lo invoca y los gestos expresan el acto de buscarlo, imitándolo al mismo tiempo: buscándolo con la vista a través de la noche y gesticulando como él, con movimientos propios de los félidos.

Iyo nyama mosindji ame (Convoco animal mosindji mío)

Soso na tocandi (Por favor, lo quiero)

Mosindji nyama a maganga (Animal de las maganga)

Nyama matono (Animal moteado)

Otra canción también representa a la akaga que se ha ido a pescar en ibongo, cuando la marea es baja. Pero no se percata que sube, encontrándose atrapada entre las aguas. Mira y no vislumbra a sus mekumba. El mar se vuelve amenazante. No sabe cómo volver. Entiende que está en peligro. Sólo percibe unas luces en el mar, a lo lejos, que podrían traducirse como reflejos plateados o rayos, producidos por el sol brillando en el oleaje. Es el poder de estos reflejos magili magili (entendidos como luces, en analogía a la luz que atrae a los espíritus), que le permite volver hasta la costa y encontrarse con sus mekumba. La canción dice así:

Mama akaga mua atyendy e ibongo (Mama akaga se va a la pesca ibongo)

Ibongo ooó!

Mua ayendy e tetey manga (Está en medio del mar)

Atondy manga magili magili (Ve el mar con reflejos plateados)

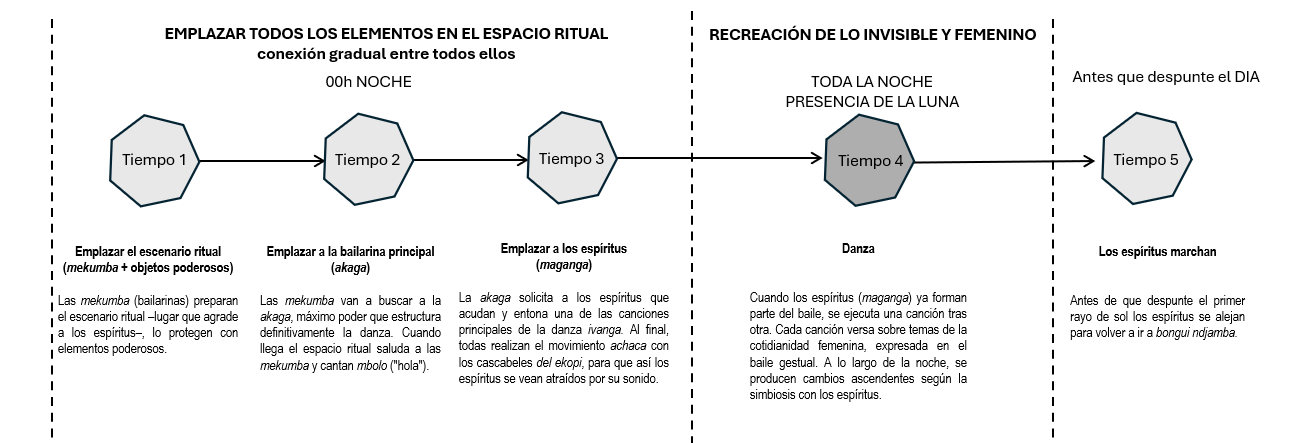

Secuencia ritual>

Análisis ritual>

La estructura ritual muestra el control de las mujeres y su conexión con el mundo invisible. El ritual empieza con tres tiempos consecutivos que tratan justamente de conectar con la dimensión invisible.

[Tiempo 1] Se prepara el espacio ritual, un lugar que guste a los espíritus, protegido por el árbol ibito con raíces blancas. El espacio ritual reproduce el mundo de los espíritus, a través de los sentidos, atrayéndolos gracias al olor del aceite del vitedi, al gusto o sabor de la planta de la iboga, al sonido de los tambores y a la percepción de la dominancia del blanco, color de los espíritus, con la luna llena (inanga), la pintura corporal blanca (pembe), el árbol ibito (con sus raíces blancas que iluminan bajo tierra) y la lámpara (lambi).

[Tiempo 2] La bailarina principal, akaga, estructura definitivamente el espacio ritual con su poder de entrar en relación con el otro mundo. Elegida por un espíritu, iganga (o maganga, en plural), mantiene esta alianza, siendo capaz de ensamblarse con él. En el ritual se mimetiza con este otro mundo, al representarse con círculos blancos al igual que la gineta (mosindji), el bastón (motumbe o mbeni) que le enseña el camino y un espejo (djene) en la frente con el que visiona el mundo del más allá.

[Tiempo 3] La akaga ejerce su poder de atraer a los espíritus a través del canto y su gestualidad que los apela y los emplaza en el espacio ritual. Cuando finaliza el canto, todas las bailarinas ejecutan el movimiento achaca, deslizando los pies, como si sobrevolaran gracias a la fuerza de la iganga, emitiendo el tintineo de los cascabeles sujetos en su ekopi.

[Tiempo 4] Cuando bailarinas (mekumba) y espíritus (maganga) están emplazados en el espacio ritual, se inicia la danza –representación que une las dos dimensiones, quizás tornando visible lo que siempre queda oculto. Las mekumba y las maganga ejecutan su propio mundo femenino, recrean todas aquellas acciones de su cotidianidad –actividades de subsistencia con el cultivo de las plantaciones, la recolección en el bosque, a orillas del mar y la pesca en los ríos– mimetizándose incluso con animales emblemáticos de la dimensión oculta que tienen el poder de la vista y del habla.

Este Tiempo 4, bajo el dominio de las maganga, es liminal por excelencia (en palabras de Turner, 1969). Es una temporalidad que fluye bajo su mando, en la que cualquier cosa puede suceder. Sigue un ritmo de danza y canto, constantes a lo largo de toda la noche, que seduce a cualquiera que lo contemple. Los movimientos elegantes del eseba, expresivos de lo femenino, acaban con el movimiento achaca que simboliza la simbiosis profunda entre las bailarinas y los espíritus.

La interpretación del ivanga que aportan los mismos actores se contrapone a otra, la de misioneros y autores que se han referido a este baile, que sólo vislumbra el valor estético del baile, como ejemplo de sensualidad, primitivismo y exotismo africanos. En realidad, el ivanga es la puerta de entrada a todo un complejo sistema-mundo y no debe ser reducido a la simplicidad aparente que lo tilda de un simple baile en el que lo físico o lo corporal se entiende como la parte elemental. En definitiva, la danza ivanga es un lenguaje que cautiva y comunica toda una ontología a quien la entiende, a través de capacidades sensoriales y perceptivas. En este polo sensible hay una superposición de lenguajes que traduce la simbiosis con el otro mundo:

Luna/Pintura corporal/Árbol/Luz – blanco, color de los espíritus.

Sonido de los tambores – que atrae y agrada a los espíritus.

Canto/Movimiento danzante eseba – poder del verbo que traduce el mundo de los espíritus.

Sonido del ekopi/Movimiento danzante achaca – que atrae y marca la asociación profunda entre la bailarina y el espíritu (no tratándose de una dominación).

Por consiguiente, el blanco sobresale del color negro de la noche en el entorno selvático con sus múltiples formas, así como el sonido, hasta que se anuncia el día [Tiempo 5]. De aquí que el ritual del ivanga, a través de lo sensible, torna posible ver las fuerzas invisibles. Este es el efecto de realidad que provoca. En palabras de los simbolistas, lo sensible en sentido amplio –los colores, las músicas, los olores, el movimiento y un gran etcétera– aporta finalmente el sentido a las cosas de este mundo y el símbolo sustituye a la realidad o la crea.

En el ritual ivanga, es a través de los sentidos que se avista otro mundo. Son estímulos sensoriales que ayudan a recrear el mundo de lo invisible. Se destaca la importancia del sentido visual (el color y el movimiento) propio de las culturas visionarias del África central, que buscan hacer vívida la realidad al tornar perceptible lo invisible, como un juego de espejos en el que se refleja lo oculto. Asimismo, el sentido auditivo (a través del canto y de los tambores) actúa como un lenguaje que comunica también mensajes velados. No se trata únicamente de representar la dimensión invisible, sino de hacerla presente y de experimentar con ella –nivel alcanzado por ciertas danzarinas muy particularmente. Tanto las bailarinas como los asistentes son cautivados por este mundo representado, en el que el ritual no solo recrea el universo espiritual de las maganga, sino que otorga finalmente el sentido a las cosas. No está dirigido a la razón, a la lógica, sino a lo sensorial, a lo simbólico que a fin de cuentas sustituye la realidad, creando otra. Es una ilustración sobre el significar del mundo, en la que el centro no es lo humano sino todo aquello que promueve su existencia. Una ontología que hace posible que su ser sea un ensamblaje de esencias que lo conectan con lo trascendente, un ensamblaje de dominios significados en el mundo. El acto de danzar se convierte así en un proceso creativo que redefine al sujeto mismo. Aquí la experiencia es ontológica porque es una fuerza transversal que atraviesa y reconecta dominios. El objetivo central es que se conecte con lo realmente trascendente y, al hacerlo, se cree una totalidad en sí misma que es capaz de actuar, subvertir, crear.

Este es el ficcionalismo de la cultura, el “poder ontológico de la imaginación” (en los términos propuestos por James Fernández, 1998), entendido como la capacidad de crear realidades que, en ocasiones, resultan resistentes, alternativas o incluso combativas. La predicación de la cultura abre múltiples interrogantes. Sin embargo, las nuevas epistemológicas contemporáneas, que sitúan lo no humano al mismo nivel que lo humano, han abierto un amplio campo para nuevas formas de entendimiento del mundo que ya reconocían esta ecuación epistemológica. Esta es la argumentación de Braidotti (2013: 143), cuando afirma que la vida es una fuerza transversal “que atraviesa y reconecta dominios antes segregados”. Este principio constituye uno de los fundamentos de los sistemas de pensamiento de numerosas poblaciones que conciben la vida ante todo como fuerza continua.

Bibliografía>

Aranzadi, J. (2016). Entrevista a James Fernández. Éndoxa 37: 79-100.

Aranzadi, I. (2009). Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Ecuatorial. APADENA.

Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Cambridge Polity Press.

Descola, P. (2005). Par-delà nature et culture. Gallimard.

Dupuis, A. (1997). La vie spirituelle des femmes chez les Nzébi du Gabon. L. Perrois (Ed.), L’Esprit de la forêt. Terres du Gabon. Musée d’Aquitaine-Somogy, Éditions d’Art.

Fernández, J. W. (1998). Trees of Knowledge of Self and Other in Culture: On Models of the Moral Imagination. L. Rival and M. Bloch (eds), The Social Use of Trees. Berg.

Fons, V. (2014). Spirits, Body and Person among Ndowe of Equatorial Guinea, Central Africa. J. Martí (Ed.), African Realities. Body, Culture and Social Tensions. Cambridge Scholars Publishing.

Geertz, C. (1957). Ritual and Social Change: A Javanese Example. American Anthropologist 59(1): 32-54.

González Echegaray, C. (1954a). Magia y poesía de la Ivanga. Revista África 145: 21-23.

González Echegaray, C. (1954b). Cómo se prepara una Ivanga. Revista África 151: 333-6.

González Echegaray, C. (1964). Rito y sentido de la Ivanga. Estudios Guineos, Vol. II, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Estudios Africanos.

Ikengue, I. (1999 [1872]). Costumbres bengas y de los pueblos vecinos. Guinea Ecuatorial: Programa Cultural CEE-CICIBA.

Iyanga Pendi, A. (1991). El pueblo ndowe: Etnología, sociología e historia. Nau Llibres.

Nidzgorski, D. (1980). Arts du spectacle africain. Contributions du Gabon. Publication du Centre d’Études Ethnologiques (CEEBA).

Raponda-Walker, A. & R. Sillans (1995 [1962]). Rites et croyances des peuples du Gabon : Essai sur les pratiques religieuses d’autrefois et d’aujourd’hui. Présence Africaine.

Talal, A. (1993). Genealogies of Religion. The Johns Hopkins University Press.

Turner, V. (1969). The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Cornell University Press.

Viveiros De Castro, E. (2013). La mirada del jaguar. Tinta Limón Ediciones.

Viveiros De Castro, E. (2015). The Relative Native: Essays on Indigenous Conceptual Worlds. University of Chicago Press.