Marcos, Silvia F. (2018). Mesa de difuntos con retrato, pan de muerto, frutas y golosinas. [Fotografía]. Comuna Sacachun, Ecuador.

Ritual descrito y analizado por Silvia Graciela Álvarez & Virginia Fons (2024).

Península de Santa Elena, Ecuador.

1 y 2 de noviembre, cada año.

Resumen>

La ritualidad en torno a la muerte en la Península de Santa Elena del Ecuador, muestra el proceso de relación que las comunidades de los huancalvicas o guancavilcas establecen entre los vivos y las almas de los ancestros. Una reunión que se lleva a cabo a lo largo de dos días, 1 y 2 de noviembre, para el recuerdo de Todos los Santos y los Fieles Difuntos en todas las Comunas (Álvarez, 2016 y Lager, 2016) que aún conservan la propiedad colectiva de su territorio, tienen autonomía política y mantienen procesos organizativos asamblearios. El denso tejido social que las caracteriza se sostiene en extensos linajes patrilineales. Linajes que invocan el regreso del alma de sus ancestros. En este sentido, la cosmovisión de los huancalvicas sostiene la convivencia con ellos y con seres extraordinarios (duendes, dueños de los animales, tintines) a los que se reconoce como entidades protectoras y custodios de la territorialidad que comparten. Una realidad invisible que organiza las representaciones y prácticas que orientan la defensa territorial y el modelo de vida comunal (Álvarez & Burmester, 2022).

Categorías descriptivas>

Difuntos, almas, ancestros, resistencia, cementerio, Ecuador.

Descripción etnográfica>

[Esta descripción etnográfica y análisis ritual está publicada en el siguiente artículo: Fons, V., & Álvarez Litben, S.G. (2024). ‘Los llamamos a todos’, ritual de difuntos en la costa de Ecuador. Una propuesta metodológica para su análisis. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 19(3): 531-558]. https://aries.aibr.org/storage/5e143339547e18df562f5ef060145559.pdf

En distintas regiones de América, durante los días 1 y 2 de noviembre coincidiendo con el calendario litúrgico de la Iglesia católica, se lleva a cabo este ritual que celebra el regreso de las almas de los difuntos al mundo de los vivos. Esta tradición está presente desde México hasta el norte de Argentina, y en diversas zonas de Ecuador. Tal como lo plantea Patrick Johansson (2003, 201-2) en su clásico artículo sobre el mundo nahua, las fiestas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos fueron asimiladas rápidamente después de la Conquista por parte de las comunidades indígenas. Esto tuvo que ver, según el autor, con la tradición de dos fiestas previas, la de “los muertos pequeños” y la de “los muertos grandes”. Esta incorporación temprana permitió a los colonizados recordar a sus difuntos sin temor al control de la Iglesia, generando poco a poco la fiesta actual.

En este ritual de difuntos existe un preludio en el que se gesta la organización, la preparación, y el convite del evento en el que toda la familia se reúne. Participan los miembros más ancianos del linaje familiar, sus descendientes y parientes políticos que viven en la Comuna, y los migrantes que regresan para esa fecha. Este ceremonial se desarrolla a lo largo de varios días que incluyen las compras, la selección de las aves a sacrificar, la limpieza de la casa principal del linaje donde se instalará la mesa, y la distribución de responsabilidades de cada uno de los participantes.

Tal como narra este relato:

Nos unimos aquí y esta es nuestra casa grande, aquí es la casa familiar porque esta es la casa de mi abuela y todos venimos aquí, por ejemplo yo no vivo aquí pero por esta ocasión estoy aquí, mis cuñadas cuando vienen de visita no vienen aquí, pero para esta ocasión todos venimos aquí, mi tía la que vive allá por el centro del pueblo así mismo, todos vienen aquí, entonces que es una congregación una unión de la familia para estas fechas aquí, por ejemplo para las fiestas del pueblo también venimos. pero no venimos aquí, ahí cada uno va a su casa, pero para estas fechas todos nos juntamos aquí.

La víspera de la noche del 1 de noviembre se activan todas las cocinas de manera frenética. Las mujeres, desde las más ancianas hasta las jóvenes del linaje, se dedican a la preparación de platos destinados a las almas pequeñas difuntas de la familia que se recuerdan y añoran. Se dispone un petate en el suelo, o una mesa baja, con un mantel y una tolda blanca que la oculta. Se suelen ofrecer huevos hervidos, a los que se han ido agregando dulces. Dichos platos se colocan encima de la mesa, junto con el “pan de muerto” (también llamado “pan de la tierra” elaborado con harina de maíz, para diferenciarlo del “pan de castilla” elaborado con trigo), frutas, bebidas, fotografías de los infantes difuntos, velas encendidas.

Marcos, Silvia F. (2019). Mesa con tolda en el suelo. [Fotografía]. Comuna Libertador Bolívar, Ecuador.

Marcos, Silvia F. (2019). Mesa preparada en el suelo. [Fotografía]. Comuna Libertador Bolívar, Ecuador.

Todo tiene que estar listo en la madrugada del día 1 de noviembre para recibir las almas pequeñas difuntas. Las toldas ocultan las mesas. En general los padres de las criaturas invocan sus nombres a medianoche o antes que amanezca para que vengan a servirse y disfruten de lo preparado. Desde ese momento se produce la apertura de las puertas que conectan los dos planos de existencia. De un lado los vivos que han preparado todo para recibir a las almas de los “muertos chiquitos” y del otro sus almas que pueden ese día por fin presentarse. Tal como narró una mujer:

[…] Antes de que amanezca una de mis tías, que ellas son las que recuerdan los nombres de sus hermanos, […] entonces se le recuerda todos los nombres de todos los niños pequeñitos que han fallecido y se los va a llamar, que vengan ellos que este es su día, que ellos andan afuera en este mundo su alma, que vengan a comer lo que nosotros les hemos preparado, solamente se hace una oración y se los llama a todos. […]

Ya de día, niñas y niños –no difuntos, pero que actúan en su representación– entran en la casa cantando “ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos, si no nos dan no venimos más”, y son atendidos con platos de comida, dulces y bebidas cuyos restos guardan en sus bolsas para continuar disfrutándolas. En todas las Comunas se observan grupos de infantes jugando, recorriendo las calles y entrando en las casas que permanecen abiertas hasta la noche. Juegan, cantan, ríen, intercambian golosinas, y disfrutan este encuentro anual entre primos migrantes que aprenden a conocerse en esta fecha del año. La comida tiene que acabarse hasta la noche, y debe ser repartida o consumida hasta el final.

Una vez se ha cumplido con los pequeños, las cocinas reinician su frenética actividad porque se preparan para el día 2 de noviembre dedicado a los difuntos adultos. Aunque el peso considerable del trabajo recae en las mujeres del linaje que cocinan, los hombres se encargan de preparar el cementerio al que se dirigen en un momento del día. Esa actividad se realiza en completo silencio mientras limpian, pintan y reparan las tumbas, generalmente acompañados por los hijos varones. Las mujeres mayores y jóvenes cocinan numerosos platos mientras conversan animadamente y con alegría de encontrarse, verse y reconocerse después de un año. Siguiendo el deseo de las almas se mezclan épocas, edades, gustos y productos nativos con procesados. Uno de los platos tradicionales es el dulce de maíz que cuesta mucho trabajo elaborar. Se trata del proceso de nixtamalización –del náhuatl, nextli (o cenizas) y tamalli (masa de maíz). La elaboración requiere conocimientos, tiempo y esfuerzo, ya que incluye la producción de cal obtenida de caracoles marinos, que escasean e implican relaciones con los pescadores que los proveen.

Grijalva, David. (2018). Preparando el dulce de maíz. [Fotografía]. Comuna Pechiche, Ecuador.

Otro producto que no puede faltar es el pan de muerto con diversas formas, normalmente antropomorfa, de gusto salado o dulce. Este pan preside todas las mesas durante los dos días y es el principal regalo que se ofrece a los visitantes. Además, están los productos nativos como dulce de camote, cacao, obos (o “ciruelas de fraile” disponibles desde septiembre), guaya (calabaza nativa), sandía, mortiño, algarrobo, yuca, tabaco en cigarrillos, etc. Como proteínas solo aves de corral y diversidad de pescados que se combinan con quesos de vaca o de cabra y algunas bebidas con o sin alcohol, en la que destaca la chicha (cerveza de maíz) y la colada morada (bebida de maíz morado). Lo que resalta es el esmero formal en el cumplimiento de los detalles para mantener el recuerdo y el vínculo con las almas a las que se continúa ofrendando.

Pincay, Alisa. (2018). Mesa con pan de muerto y dulce de maíz con pasas de uva. [Fotografía]. Comuna Manantial de Chanduy, Ecuador.

Ya de noche, se repite la misma secuencia de arreglar la mesa –aunque ésta es más grande y jamás se coloca en el suelo–, colocar un mantel blanco –antiguo paño de telar vertical indígena si aún se conserva (Álvarez, 1987)–, sacar la vajilla de loza, colgar la tolda, decorar y presentar los platos preferidos de las almas. El llamado se realiza en la intimidad de la mesa prendiendo una vela frente a los retratos de los familiares fallecidos. Es sólo entonces cuando alguien de la familia convoca a las almas llamándolas por sus nombres. No hace falta haberlas conocido. No hay un llamado preciso; a veces se hace en silencio. Es a partir de entonces que las almas disfrutan de los platos “que les gustaban a ellos”, una manera evidente de mimarlas convidándoles a lo que más disfrutaban. Mientras las almas salidas del cementerio se deleitan con la comida de su hogar, los familiares conversan, ríen, recuerdan, beben, y escuchan música.

Ya durante el día, los vivos comparten la misma comida degustada por sus difuntos. Se trata de una sola comida para todo el día, pero con gran cantidad y diversidad de platos sabrosos que combinan lo salado y lo dulce, y se consumen una vez al año en estas fechas. La protección, la atención, el cuidado, el cariño, la reciprocidad, la memoria colectiva, la celebración del reencuentro se observa en todas las casas donde se tiende la mesa.

Una vez que la comida se acaba, la familia al completo se desplaza hasta el cementerio, en peregrinación. La visita consiste en depositar flores, velas, orar y conversar. En la madrugada se despiden todos con fiestas, música, bailes y bebidas hasta el amanecer. La alegría, el colorido, el disfrute resaltan la felicidad porque las almas de los difuntos han hecho una visita transitoria a sus seres queridos y se han ido satisfechas por el cariño recibido. De manera que se reestablece la armonía entre los dos mundos que se han cruzado, con la tranquilidad de haber cumplido con el ritual. Se recoge con cuidado la vajilla, los manteles antiguos, los metates para moler maíz, los retratos, se cierran las casas de los parientes visitantes y los hornos de pan.

Secuencia ritual>

Análisis ritual>

En la costa ecuatoriana, el encuentro entre vivos y muertos se concibe hoy como un espacio de disfrute, alegría y convivencia, en torno a una mesa compartida donde se ofrecen los alimentos “que les gustaban a ellos”. Esta conmemoración, que se repite año tras año, reproduce una serie de secuencias que expresan el orden y la lógica propios de la cosmovisión nativa.

En este marco, los rituales –como la mesa de difuntos– y los saberes ancestrales que los sustentan deben interpretarse como mecanismos de resistencia velados y sutiles (Hall & Jefferson, 1976); formas de comunicación simbólica que, desde una cosmovisión distinta, disuelven los límites duales entre la vida y la muerte. Se trata de un imaginario que reivindica una visión propia del mundo, alejada del modelo religioso hegemónico.

En el contexto de subalternidad en que se desenvuelven las poblaciones nativas, este ritual puede comprenderse también como una forma sutil de respuesta frente a la imposición de una ontología que desestima el cuidado de las almas en otros planos existenciales. El encuentro entre vivos y muertos, así entendido, se configura como una continuidad que vincula a los seres humanos actuales con aquellos que pertenecen a su pasado ancestral (Salvucci, 2012, 2016).

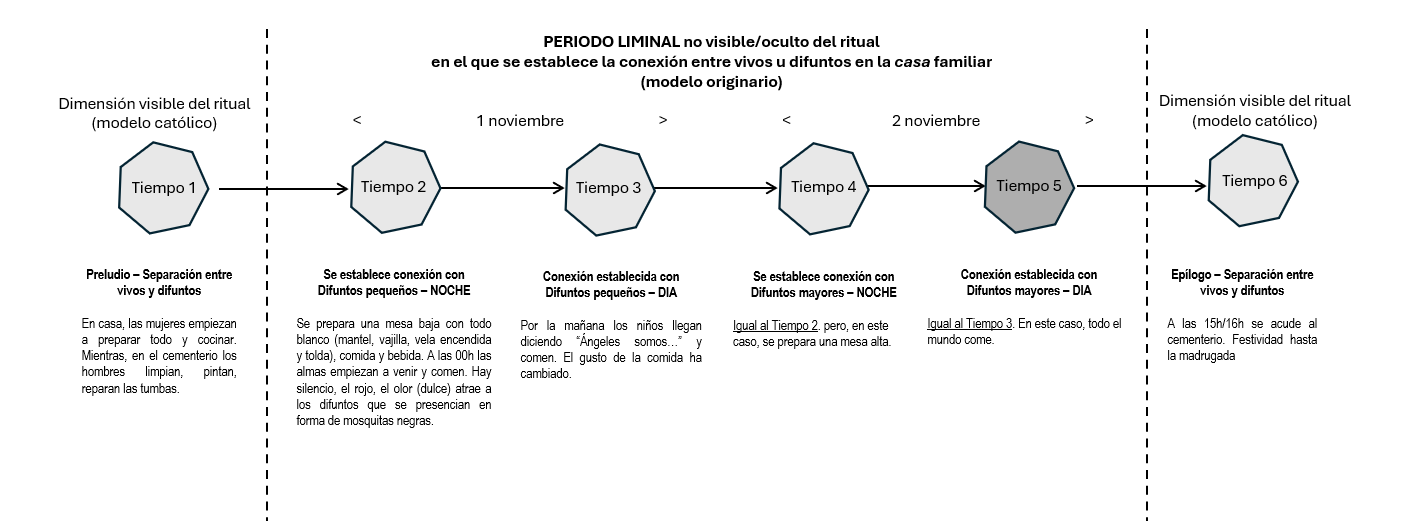

La estructura del ritual consiste en:

Un tiempo 1 entendido como preludio, sirve de entrada a lo que tiene que acontecer en el tiempo 2 en el que se establece la conexión entre el mundo de los vivos y de los difuntos. Este tiempo 1 es importante porque el mundo de los vivos todavía está separado del otro mundo y aguarda la oportunidad para que se establezca el enlace.

Al preludio le sigue una liminalidad en que se reconecta lo que ha estado separado a lo largo del año, en el que se hace efectiva la presencia de los difuntos. De manera que el estado liminal actúa en la realidad activando presencias y reconectando los vivos con los difuntos. De hecho, durante este periodo de dos días se completa la centralidad del linaje, con la finalidad de reunirlos a todos, vivos y difuntos, en la casa familiar.

En este periodo liminal, se procede a hacer efectiva la presencia de los difuntos pequeños (en la noche del Tiempo 2 y durante el día del Tiempo 3) y, simétrica a la anterior, la de los difuntos mayores (Tiempos 4 y 5).

La noche (Tiempos 2 y 4) tiene la finalidad de convocar a los difuntos a través de los sentidos. Cuando no hay ruido ni mucha luz, en la medianoche, se ha creado un espacio íntimo, separado con una tolda, donde la mesa está dispuesta con aquellos platos que más les gustaban para que vuelvan del más allá y disfruten de lo que han dejado atrás, su casa. Es entonces cuando oyen sus nombres o palabras cariñosas. Y se ven atraídos por el olor de los alimentos –según la época en que vivieron, se prepara aquello que saborearon en esos tiempos– y ver colores, desde el blanco mantel y la tolda, el rojo o morado que predomina en muchos manjares (frutas –obos, sandía, moras– y bebidas como la colada morada). De hecho, los símbolos que presiden todo el proceso ritual son el color morado y el blanco, los retratos de los difuntos y el pan de muerto. Esta correlación simbólica entre los elementos alude al mundo de los sentidos como oír, oler, ver y degustar, genuinas maneras de atraer y de mimar a esas almas difuntas. Es a partir de este momento que los difuntos empiezan a acudir a la llamada y un indicativo de ello son las mosquitas negras que aparecen sobrevolando la mesa, misma representación de estas almas, que provocan el cambio en el sabor de los alimentos al degustarlos. Siempre son insectos voladores los que representan a los difuntos. Este es el caso también de las mariposas monarca (Danaus Plexippus), símbolo de los difuntos en México, que emigran hasta estas latitudes en invierno, coincidiendo con el día de los difuntos.

En definitiva, esta fase crea un espacio y tiempo para el encuentro entre difuntos del linaje y quienes los recuerdan (sus padres, tíos/tías o abuelos/abuelas), estableciendo todo un marco de comunicación sensible muy potente entre ellos. Es en la intimidad de la medianoche o la madrugada, en el espacio separado por la tolda, que se realiza el encuentro. Se los hace venir alejándose del cementerio, lugar en el que están habitualmente ubicados. De manera que el ritual es una forma de disipar la muerte o la ausencia, y volver a reencontrarse con el pariente. De hecho, se le habla. Se siente su presencia. Es un momento trascendente del ritual, íntimo y tenue, en contraste con lo que sucede de día.

La noche, tiempo de difuntos por excelencia, acaba y amanece un nuevo día, en el que se vive la presencia de las almas que han vuelto y comparten la vida en la casa familiar (Tiempos 3 y 5). Es fundamentalmente a través de la comida que se ensalza la unión entre parientes vivos y difuntos. A plena luz del día, ya en el Tiempo 5, siendo ya efectiva la presencialidad de todos los difuntos, el reencuentro se vive en la casa familiar del linaje. Este tiempo es el que condensa mayor significado porque acaba trazando y reactivando de forma clara la conexión en la vida de la comunidad, entre todos los vínculos existentes: entre niños difuntos y sus padres, entre adultos difuntos y la familia extensa que se reencuentra. Mostrando además el auténtico ciclo entre la vida y la muerte, propio de este marco ontológico que se aleja del modelo hegemónico católico que separa vivos y difuntos.

Finalmente, el Tiempo 6, ya es epílogo del reencuentro, en el que se hace efectiva la separación entre vivos y difuntos. El ritual acaba en el emplazamiento del cementerio, la morada definitiva de estas almas, ya en la noche. Alegres por haber estado juntos, el ritual finaliza en el cementerio y si es posible con bailes, música y bebidas. Todos, vivos y difuntos, festejan hasta la madrugada la recreación experimentada en el proceso ritual. Al día siguiente, esas almas emplazadas en el cementerio amanecen ya separadas de sus parientes vivos, produciéndose una inversión de lo que acontecía en el tiempo liminal. Y tanto unos como otros vuelven a su estado “normal” con la ilusión de reactivar el ritual el próximo año.

A la vista completa de la estructura ritual, ya podemos intuir la importancia de los espacios en todo el proceso. En el periodo liminal se cumple la presencia de los difuntos en la casa familiar. Este es solo visible para la comunidad que convoca a sus difuntos y en el que rige la cosmovisión nativa. En cambio, los Tiempos 1 y 6 ilustran la separación entre vivos y difuntos, visible públicamente en el cementerio y representando la configuración católica impuesta. Cualquiera que se pasee el 1 y 2 de noviembre podrá observar cómo en los cementerios los grupos de parientes celebran el día de los difuntos, unas veces en silencio cuidando las tumbas y otras festejando su vínculo. Sin embargo, la estructura ritual queda bien definida en la separación de espacios, uno público y otro velado, es decir una parte visible y otra oculta en la que se preserva lo propio. Quizás esa sea la razón del ¿porqué, en los rituales de difuntos de América, los antepasados acaben desplazándose en forma de insecto para evitar ser vistos?

El ritual de alguna manera celebra el acto fundacional de su actual existencia como colectivo con una ontología que resiste frente a la dominante y condensa más significado de lo que se percibe a simple vista. Son los linajes constitutivos de cada Comuna los que en esta ceremonia reproducen la memoria de su identidad al remitir al tiempo primordial como retorno constante (en el sentido de Eliade, 1949) y que la ritualidad permite fundamentar, al igual que su propia existencia en los espacios de sus ancestros.

Bibliografía>

Álvarez, S.G. (1987). Artesanías y tradición étnica en la Península de Santa Elena. Revista del CIDAP, Artesanías de América, 25: 45-119.

Álvarez, S.G. (1993). Tradiciones recogidas del litoral. En El recuerdo de los abuelos: literatura oral aborigen. Moya, R. CEN, El Conejo: 220-35.

Álvarez, S.G. (1999). De Huancavilcas a Comuneros. Relaciones Interétnicas en la Península de Santa Elena. Editorial Abya-Yala-CEAA-ESPOL.

Álvarez, S.G. (2011). Historia, memoria, y territorialidad en la tradición oral de las comunas indígenas de la Península de Santa Elena, Ecuador. En Historia de las Literaturas del Ecuador, 9: 317-346.

Álvarez, S.G. (2016). La importancia de tener nombre: identidad y derechos territoriales para las Comunas de Santa Elena, Ecuador. Revista de Antropología Experimental, 16(22): 325-352.

Álvarez, S.G. & Burmester, M. (2022). El poder de lo simbólico en los territorios ancestrales de la Costa del Ecuador: una mirada en perspectiva ambiental. En Antropologías hechas en Ecuador. El quehacer antropológico-Tomo IV. González, T.R. et al., Eds. Asociación Latinoamericana de Antropología, Editorial Abya-Yala, Universidad Politécnica Salesiana, FLACSO Ecuador: 314-330.

Eliade, M. (1949). Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition. Collection “Les Essais”. Gallimard.

Fons, V., & Álvarez Litben, S.G. (2024). ‘Los llamamos a todos’, ritual de difuntos en la costa de Ecuador. Una propuesta metodológica para su análisis. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 19(3): 531-558]. https://aries.aibr.org/storage/5e143339547e18df562f5ef060145559.pdf

Hall, S. & Jefferson, T. (1976). Resistance through Rituals. Centre for Contemporary Cultural Studies. Hutchinson.

Johansson, P. (2003). Días De Muertos en el Mundo náhuatl prehispánico. Estudios De Cultura Náhuatl, 34: 167-203.

Lager, M.T. (2016). “Montañita, tierra sin igual”. Una comuna entre el territorio, la identidad y el turismo. Abya-Yala.

Salvucci, D. (2012). Andar ligeros. Almas, santos e pastori d’altura nei circuiti spaziali di Jasimaná (Salta, Argentina). XXXIV Convegno Internazionale di Americanistica, Perugia.

Salvucci, D. (2016). Convidar a las almas, convidar a la Tierra. Lógicas rituales y categorías de relación entre seres en la Argentina andina. Bulletin de l’Institut français d’Études Andines, 45(2).