Boiteau, Isabelle (2025). Masking Practices and Kastom in Southern New Ireland, Papua New Guinea : Felt experience and identities. [Tesis doctoral]. https://ddd.uab.cat/record/309195

Ritual descrito y analizado por Isabelle Boiteau (2025).

Isla de Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea.

Resumen>

La tesis doctoral de Isabelle Boiteau (2025), Masking Practices and Kastom in Southern New Ireland, Papua New Guinea : Felt experience and identities (defendida en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona https://ddd.uab.cat/record/309195) es el resultado del trabajo de campo realizado en el sur de la provincia de Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea, los años 2022 y 2023, destinado a investigar el rol de las mujeres en las prácticas de enmascaramiento. El trabajo etnográfico se llevó a cabo principalmente en el pueblo de Samo, situado en el sureste de la provincia, y en la región Sursurunga y sus alrededores. A pesar de la diversidad lingüística de la zona, muchas costumbres son comunes. La tesis focalizó su atención en un ritual de pubertad femenino, en el que la kámgu (mujer púber) pasa un largo tiempo recluida en la casa llamada karuka.

Categorías descriptivas>

Pubertad, reclusión, Antropología de los sentidos, Papúa Nueva Guinea.

Descripción etnográfica>

A continuación, se presenta una descripción del ritual femenino de pubertad, basada en relatos de mujeres de Sursurunga y Tangalemet, en el sureste de Nueva Irlanda (véase el capítulo sobre la casa karuka en la tesis publicada en el DDD: https://ddd.uab.cat/record/309195

En esta región, la casa se denomina karuka, nombre que proviene de las hojas utilizadas en su construcción, y a la joven púber se la llama kámgu. Este ritual de iniciación implica un período de aislamiento en la denominada choza menstrual, donde las chicas ingresaban al experimentar su primera menstruación y salían transformadas en mujeres adultas, preparadas para el matrimonio y la procreación.

El ritual se practicaba en toda Nueva Irlanda, provincia de Papúa Nueva Guinea, con distintas denominaciones según la región: dal, dafal, tolup, eandavan, davan o buk. A finales del siglo XIX y principios del XX, numerosos misioneros y etnógrafos registraron su presencia en varias zonas de la isla y en las vecinas Tanga, aunque nunca se investigó de manera exhaustiva. El caso más reciente fue documentado por Kingston (1998), quien observó a tres chicas completar una versión abreviada de dos días de este ritual en la región sur, conocido allí como dal.

Isabelle Boiteau entrevistó a cuatro mujeres de Sursurunga y Tangalemet. Tres de ellas tenían hijas que no habían experimentado la iniciación como kámgu. Para explicar la desaparición del ritual, señalaron cambios en las creencias religiosas y la falta de tiempo. Todas recordaron con cariño su paso por la casa karuka, sintiéndose cuidadas por la comunidad, evocando con nostalgia los alimentos que consumían y los aceites y hierbas perfumadas con los que se bañaban, así como la fragancia que impregnaba toda la casa. Aunque reconocieron la importancia del ritual, también comentaron los cambios que se han producido a lo largo del tiempo.

El período que la kámgu pasa en la casa karuka –que puede durar de tres a seis meses– está lleno de experiencias sensoriales relacionadas con la vista, el olfato y el sonido. La karuka es uno de los espacios secretos de las mujeres, donde aprenden lo necesario para asumir su papel como adultas.

La presencia de la kámgu es, en cierto sentido, muy significativa para el poblado. Todos en la aldea son conscientes de su existencia, aunque no puedan verla, mientras que ella misma permanece en la penumbra. La transformación que experimenta, tanto física como social, se desarrolla en la oscuridad, lejos de la mirada de los demás.

Durante su reclusión, su presencia se anuncia a través de los aromas de plantas perfumadas recolectadas en lo profundo del bosque (sigilt, meh i kawawar), utilizadas para bañarla a ella y perfumar la karuka. Estos aromas, recordados incluso décadas después, no sólo embellecen su olor corporal mediante el aceite gorgor, sino que también la conectan con el mundo espiritual y sus poderes. De hecho, plantas con fragancia agradable también se emplean en áreas rituales masculinas para atraer espíritus (Eves, 2004: 223). Estas plantas y su perfume forman un componente esencial del ritual, ya que se cree que favorecen el desarrollo de sus pechos, contribuyendo así a su transformación en mujer adulta y fértil.

Boiteau, Isabelle (2023). La planta tar utilizada como tinte rojo. [Fotografía]. Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea.

Boiteau, Isabelle (2023). La planta sigilt utilizada como perfume. [Fotografía]. Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea.

La dimensión sonora del ritual resulta igualmente significativa. Durante la reclusión, otras mujeres pueden acercarse a compartir historias con la kámgu, transmitiéndolas a través de las paredes, lo que ayuda a hacer más llevadero el tiempo. Las mujeres mayores aprovechan estos momentos para educarla sobre el cuidado de su cuerpo cambiante y prepararla para asumir su rol como mujer adulta.

De especial relevancia son los cantos que tienen lugar fuera de la casa karuka. La comunidad se reúne para entonar canciones mientras golpea rítmicamente las paredes con las palmas de las manos, generando un impacto sonoro que la kámgu, acurrucada en el interior, percibe intensamente. Todos estos estímulos sensoriales –olfato, vista y oído– construyen una experiencia rica y detallada para la joven, ofreciendo claves significativas para el análisis social y cultural. El estudio de lo sensorial, por tanto, resulta fundamental para comprender los distintos posicionamientos dentro de la comunidad.

Las plantas aromáticas utilizadas en el ritual cumplen un doble propósito: no solo facilitan la maduración de la kámgu, sino que también atraen espíritus, subrayando la centralidad del olor en esta iniciación.

Al concluir el período de reclusión, se celebra una gran fiesta en honor de la joven. Personas de toda la región acuden para verla. Antes de la ceremonia, otras mujeres la adornan cuidadosamente: le colocan collares, brazaletes y tobilleras hechos de conchas tradicionales, pintan su cuerpo y cabello de rojo con pigmento extraído de la planta tar, y únicamente lleva una pequeña solapa negra alrededor de la cintura. Una mujer la carga en la espalda hasta el espacio de celebración y la coloca sobre una silla elevada con tablones, de modo que no toque el suelo. Allí permanece sentada durante toda la ceremonia, mientras llega gente de diferentes aldeas para participar. Finalmente, la regresan a la casa karuka y, por primera vez en tres a seis meses, la lavan. A partir de ese momento, la joven retoma su vida cotidiana.

El siguiente relato, recogido en Sursurunga, ofrece un testimonio directo de la experiencia: una mujer que realizó el ritual en la década de 1980 narró:

Fui a verla a su pueblo, Kabirara, a unos diez kilómetros al sur de Samo, en la zona lingüística de Sursurunga. Hablé con ella dentro de su casa. Se sentó en una cama, rodeada de ropa de cama y ollas, y yo me senté en otra cama al otro lado de la habitación. Hablaba en voz baja, y aunque conocía y usaba algo de Tok Pisin, la mayor parte del tiempo respondía en sursurunga.

Boiteau, Isabelle (2023). Mujer que fue kámgu, sentada en su casa junto a su nieta. [Fotografía]. Pueblo de Kabirara, Papúa Nueva Guinea.

Entró en la casa karuka en los años 80. En aquel entonces, su padre era un hombre acomodado, con numerosos cerdos y dinero de conchas, lo que le permitió organizar la reclusión de su hija. Ingresó en la casa alrededor de los 15 años y permaneció allí durante seis meses.

Durante su estancia, no realizaba muchas actividades: comía, dormía y ganaba peso. Sin embargo, no estuvo completamente sola. Su madre y su abuela podían entrar a la casa para pasar tiempo con ella y cuidarla. No se le permitía tocar el suelo; la cama estaba construida sobre un poste, y cuando necesitaba ir al baño, algunas mujeres la llevaban a la playa, asegurándose de que nunca tocara la tierra.

No solo su familia la visitaba: por las noches, sus amigas también acudían. Cantaban canciones y golpeaban los laterales de la casa con las manos, creando un efecto sonoro que la kámgu percibía intensamente. Ella relató que se sentía hamamas (feliz) al escuchar estos cantos. Solo las mujeres tenían permitido ingresar a esta área para cantar, y las canciones eran kubak, en su mayoría sobre el amor, como la siguiente:

Kak PUP Sang A’ IDI a Bop i Balang on Kak Pup Sang Idi a Saksak idi Sál Tur.

A BOP I Balang On de Kak Paap Sang.

[Según la traducción del sursurunga] La canción se refiere a una mujer que se acuesta con su marido y queda embarazada.

Una noche, las mujeres llegaron y permanecieron toda la velada, cantando y golpeando los lados de la casa con las palmas de las manos. A la mañana siguiente, las mujeres de la mitad opuesta de su clan vinieron a sacarla de la karuka. La escondieron estratégicamente para que los miembros de su otra mitad tuvieran que buscarla, mientras bloqueaban la puerta. Finalmente, su otra mitad logró abrir paso y rescatar a la kámgu, llevándola de vuelta a la casa karuka.

Allí permaneció mientras hombres y mujeres trabajaban en la preparación del mumu, un banquete tradicional de cerdos y ñame. Durante este tiempo, algunas mujeres se acercaron para decorarla con bilas –adorno corporal hecho de hojas– que colgaban en distintas partes de su cuerpo. Ella indicaba con gestos de las manos dónde debían colocarlos: “aquí, y aquí, y aquí”. También añadieron plumas de pollo para completar la decoración.

Finalmente, la llevaron a la zona de kastom –palabra de Tok Pisin que significa “costumbre” y se utiliza para referirse a las prácticas tradicionales–, donde se sentó en un lugar especial sobre el suelo, observando cómo hombres y mujeres se acercaban a verla, mientras cantaban, bailaban y compartían la comida. Cuando la ceremonia concluyó, se dio por finalizado todo el kastom.

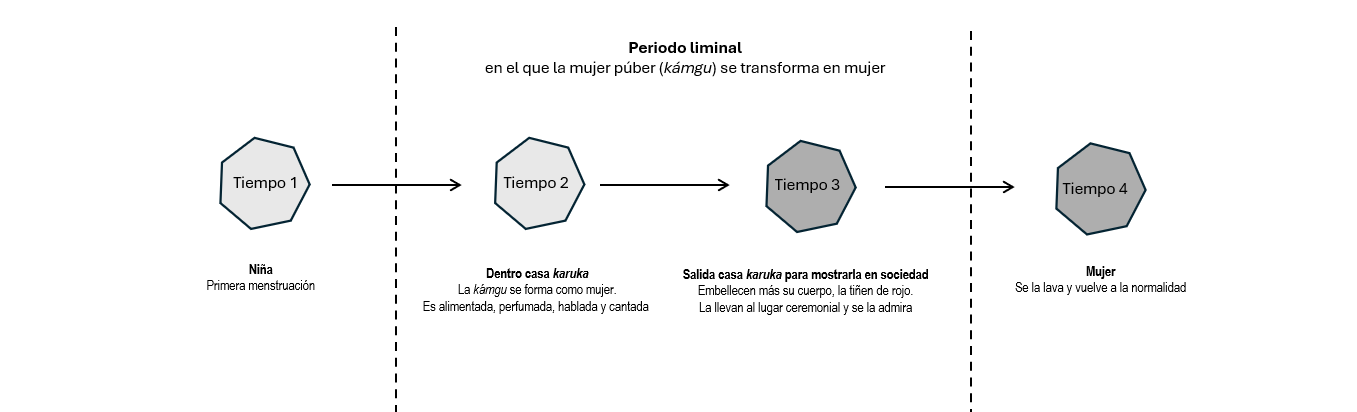

Secuencia ritual>

Análisis ritual>

Esta secuencia ritual es claramente de iniciación, marcando la transición de mujer púber a adulta. En el propio ritual se produce una sucesión de tres tiempos, que le permiten experimentar los cambios que se están produciendo en su cuerpo: separación, liminalidad e incorporación.

[Tiempo 1] Evidencia que se está separando de su antiguo estatus, con el anuncio de la menarquía. Se despoja de lo que era, de sus vestimentas, para ingresar en el tiempo liminal en el que debe reconstruirse como persona. En este tiempo se performa el desgarro repentino de su estado, con la lucha ritual entre las dos mitades de su clan. Así queda perfectamente significada la separación que se está produciendo, antes de entrar en reclusión por primera vez. De hecho, tal como lo describe Turner en el ritual n’kanga de los ndembu, la separación es múltiple: como mujer púber de todas las mujeres, del clan y de la madre.

El periodo liminal es el más potente. Por ello está esta subdividido en dos tiempos rituales. Alberga el trasfondo del ritual, al formar de nuevo a la persona que adquirirá un nuevo estatus y, por tanto, un nuevo posicionamiento social.

[Tiempo 2] Una vez que entra en la casa de reclusión pierde su definición social. Durante los meses de su reclusión se queda sin una nueva definición social. No es visible, no se la llama por su nombre, ni siquiera puede tener contacto con el suelo. No es de este mundo, está más cerca de los espíritus. Es alimentada, perfumada, hablada y cantada. Pero no es un miembro activo de la sociedad. Al igual que Bell señaló, su papel es extremadamente pasivo. Las características del periodo liminal están trabajando para convertirla en la persona que será cuando vuelva a entrar en la sociedad. Como neófita pasa por la etapa liminal, sin un papel activo en su propia transformación. Experimenta lo liminal, lo vive, puede tomar algunas decisiones sobre cómo actuar dentro de este espacio, pero no define el espacio que está en proceso de definirla.

Es en este tiempo ritual, fuera de la sociedad, sin un rol definido, que se la forma como mujer. Desnuda se le va dando forma, embelleciéndola con aceites que le perfuman el cuerpo, comidas que la engordan, plantas que le permitan desarrollar sus pechos, canciones que le hablan del cortejo, conocimientos sobre el cuerpo femenino y la reproducción, etc. Así, es cómo experimenta una auténtica transformación en todos los sentidos.

[Tiempo 3] Este tiempo liminal marca su salida de la casa karuka, para mostrarla en sociedad. De hecho, la kámgu es robada por la otra mitad de su clan, mostrando la separación que la joven está viviendo, evidenciando el drama social que se produce al dejar de pertenecer a su propia mitad clánica. Especialmente en este tiempo se constata el conflicto en el que las mujeres son las actoras. Son ellas que la decoran y la embellecen definitivamente. Esta muestra de su nuevo estado es un primer paso para tejer sus relaciones con las mujeres de la otra mitad del clan. Se convierten en las responsables de presentarla para su plena agregación en la comunidad como una mujer. De aquí que este tiempo esté claramente relacionado con las costumbres de cortejo. Ya desde la reclusión, los hombres en edad de casarse traen regalos de comida a la familia de la kámgu. Ahora, en esta gran fiesta en su honor, vienen a admirarla, a ver la mujer en la que se ha convertido. Incluso pueden hacer actuaciones de canto para atraer su atención. Ella permanece en su papel pasivo, sin tocar el suelo, simplemente observando cómo todos a su alrededor celebran en su honor. Mostrando que todavía se encuentra en fase liminal.

El ritual de la casa karuka enfatiza la maduración sexual y social de la mujer. Todas las entrevistadas coincidieron en que, al salir de la reclusión, sus cuerpos habían cambiado: no solo habían ganado peso, sino que sus senos se habían desarrollado. La reclusión se realiza en un momento crítico de transición física y biológica, permitiendo que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes sobre su nuevo rol en la sociedad.

El propósito central del ritual es transformar a la niña en mujer bajo un control socialmente regulado, convirtiéndola en un agente activo dentro de la comunidad. Sin embargo, durante esta transformación, no existe garantía sobre cómo ejercerá sus nuevas fortalezas, habilidades y deseos. La kámgu aún no está familiarizada con estas capacidades, y su comportamiento puede ser impredecible, lo que representa un riesgo potencial para el orden social.

Por ello, el ritual cumple una función de contención y orientación: actúa como un marco para moldear y encauzar esta fuerza emergente, asegurando que, al incorporarse a la vida cotidiana, la kámgu pueda ejercer su poder de manera socialmente aceptada y regulada [Tiempo 4].

Bibliografía>

Eves, Richard. 2004. The Play of Powers Made Visible: Magic and dance in New Ireland. Ethnos, 69(3), 341-362.

Kingston, Sean. 1998. Focal Images, Transformed Memories: The poetics of life and death in Siar, New Ireland, Papua New Guinea. Phd diss., University of London, University College London.

Otros ritos semejantes a la casa karuka en Nueva Irlanda:

Bell, F.L.S. (1936). Dafal. The Journal of the Polynesian Society, 45(3 (179), 83-98.

Foster, R.J. (1995). Social Reproduction and History in Melanesia: Mortuary ritual, gift exchange, and custom in the Tanga Islands. Cambridge University Press.

Groves, W.C. (1933). Report on Fieldwork in New Ireland. Oceania 3(3): 325-361.

Groves, W.C. (1936). Secret beliefs and practices in New Ireland. Oceania, 7(2):220-245.

Gunn, M. (1990). A Brief Note on the Malagan Curvunavunga from Tabar, New Ireland province, Papua New Guinea. Beagle: Records of the Museums and Art Galleries of the Northern Territory, 7(2):83-88.

Hemer, S. (2013). Tracing the Melanesian Person: Emotions and relationships in Lihir. University of Adelaide Press.

Kingston, S. (1998). Focal Images, Transformed Memories: The poetics of life and death in Siar, New Ireland, Papua New Guinea. Phd diss., University of London, University College London.

Kingston, S. (2005). Cognitive Aspects Of Fertility And Reproduction In Lak, New Ireland. Population, Reproduction and Fertility in Melanesia, 8, 159. In Population, Reproduction, and Fertility in Melanesia, ed Stanley J Ulijaszek. Berghahn Books, 159-181.

Sykes, K. (1996). Making the Papua New Guinean Women: The Extension of Women’s initiation practices to secondary education in central New Ireland. Pacific Studies, 19:31-31.

Wolffram, P. (2007). Langoron: Music and dance performance realities among the Lak people of Southern New Ireland, Papua New Guinea. Phd diss., Victoria University of Wellington.