La tercera conferencia, titulada «Un sistema agroalimentario disfuncional: causa y solución de todas las crisis» fue impartida por Marina di Masso, catedrática de la Universidad de Vic, y Pep Espluga, doctor en Sociología en la UAB y coordinador del Ciclo. Tanto Marina como Pep han participado en el desarrollo y práctica del Postgrado en Dinamización Local Agroecológica de nuestra universidad.

- ¿Inseguridad alimentaria? Algunos datos

Uno de los informes mencionados es el de Alimentando un futuro sostenible, publicado por investigadoras de la Universidad de Barcelona. En éste se detallan algunos datos relacionados con el concepto de inseguridad alimentaria, como por ejemplo que

- un 13,3% de los hogares españoles sufren inseguridad alimentaria (6.236.000 personas)

- un 57% recibe prestaciones o subsidios públicos

- el 22% de los hogares españoles recibe algún tipo de ayuda en forma de alimentos o para acceder a ellos

- en Cataluña, el 10,6% de los menores de 14 años son obesos, especialmente entre la población más vulnerable

- en Barcelona, más concretamente, el 8,6% de los hogares sufre inseguridad alimentaria

- La falacia de la productividad

Si el 70% de la población mundial se alimenta con agricultura de subsistencia, ¿por qué la agricultura industrial es tan venerada?

Ésta es una de las preguntas que nos formulamos al principio de la charla, a partir de una breve intervención de Pep Espluga. Marina compara la falacia de la productividad con la de los transgénicos. Hasta hace relativamente poco el argumento a favor de los transgénicos tenía que ver con evitar problemas de seguridad alimentaria, pero estos argumentos se han ido desmontando.

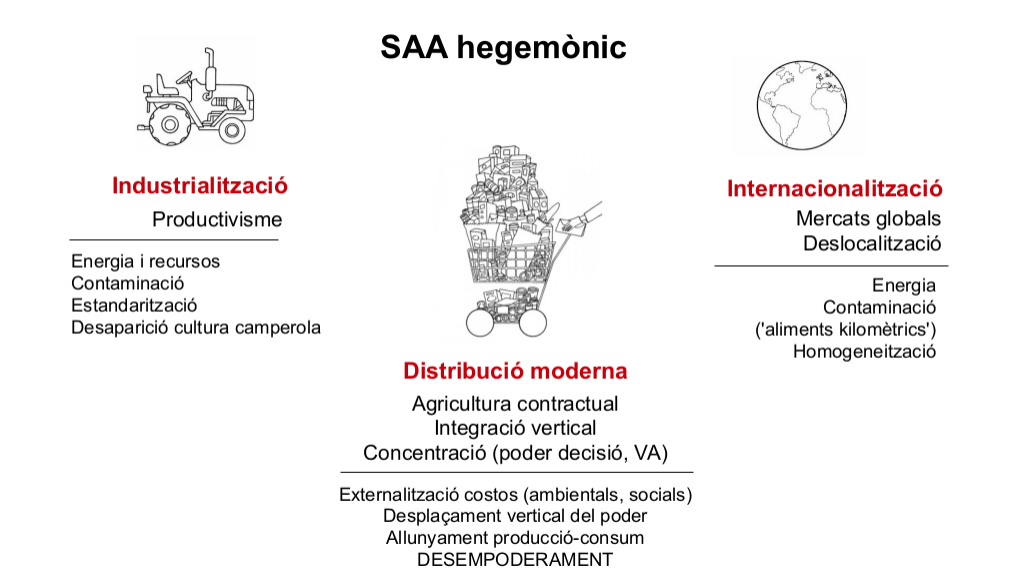

El sistema alimentario globalizado produce alimentos a una escala nunca vista, pero a expensas de impactos enormes. Es un sistema marcado por la dinámica industrializadora, lo que provoca que el campesinado no sea el destino de la producción, sino la agroindustria (primera pata del sistema). A la pata de la agroindustria se le suma el creciente peso de los grandes sistemas de distribución (cadenas de supermercados), que tampoco serían posibles fuera de un marco de globalización del sistema alimentario.

La alimentación es una actividad cotidiana y, sin embargo, tiene una fuerte vertiente política, explica Marina.

La función principal de un sistema alimenticio debe ser la de garantizar una alimentación adecuada (nutricional y cultural), accesible, a todo el mundo, en cualquier momento. El sistema será disfuncional dependiendo del marco con el que lo miremos. Si lo miramos con una perspectiva de la soberanía alimentaria, este sistema no es funcional.

Hablamos también de falacia de la productividad por las paradojas del sistema. Por ejemplo…

… tenemos 800 millones de personas que sufren hambre crónica

… y un desperdicio alimentario de 1/3 mundial de alimentos

…entre los que sufren más hambre se encuentran los productores de alimentos

Por tanto, se ha vivido un crecimiento en la producción de alimentos a la vez que incrementa la inseguridad alimentaria a nivel global. ¿Cómo puede ser?

- El sistema necesita del apoyo público

El apoyo de la política pública es importante para entender ese modelo. La PAC se come la mayor parte de los presupuestos de la UE. Este programa favorece sistemáticamente a los grandes tenedores de tierra, en detrimento de la pequeña producción.

Cada vez menos dinero va a parar a los productores, muchos producen por debajo de coste. A nivel catalán, la desigualdad entre pequeñas y grandes productoras supone que en los últimos 20 años han desaparecido un ratio de 51 fincas por semana.

A nivel europeo hablamos de la desaparición de una finca por minuto

Actualmente la población activa agraria en Cataluña es de un 1,5%.

Otro elemento señalado tiene que ver con la desarticulación de las comunidades campesinas. Los agricultores son ocupados y ocupadas agrarias, proveedoras por la agroindustria, más que campesinos y campesinas. Este fenómeno ha ocurrido en comarcas tradicionalmente productoras como la Plana de Vic o La Garrotxa, o el Ripollès y no sólo en zonas metropolitanas.

- El sector porcino como ejemplo de disfuncionalidad

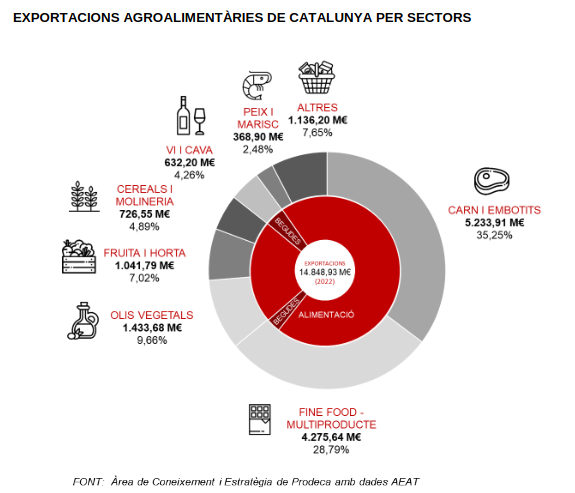

El ejemplo paradigmático sobre cómo aterriza este sistema a cat es el sector cárnico. El sector de la carne es el segundo sector con mayor peso dentro de la industria agroalimentaria. El sector representa el 35% de las exportaciones de cataluña, después viene la exportación de la fruta.

Cataluña lidera el sector estatal de la producción de cerdo. Conocemos los impactos de esta producción intensiva, la contaminación por nitratos, entre otros.

Se calcula que el volumen de agua contaminada de los acuíferos de Osona es equivalente a la capacidad del pantano de Sau. Antiguamente, estos acuíferos eran la fuente de captación de agua potable de la mayoría de pueblos de Osona, cada localidad tenía sus pozos. La progresiva contaminación por nitratos de los acuíferos ha supuesto su parcial y progresivo abandono y ha sido necesario ir conectando la red municipal de cada vez más pueblos a captaciones de aguas superficiales y portadas de agua, básicamente provenientes del río Ter. Datos de Agua es Vida.

Es necesario tener presente cuando hablamos de exportaciones la conexión entre Cataluña y la huella extractivista en países del Sur global. Para producir tanta carne, se importan grandes cantidades de pienso que tiene la soja como materia prima. La soja es la estrella del comercio mundial alimenticio. Provoca deforestación diferida, sobre todo en Brasil, el principal productor.

Para saber más, Marina nos deja el informe de GRAIN «El papel de Cataluña y el puerto de Barcelona en la construcción de un sistema alimentario insostenible«.

Los impactos de la industria cárnica catalana tienen que ver también con lo que ocurre en los mataderos, para hablar de otra externalidad negativa. Hace unos años hubo una huelga en el matadero Esfosa de Vic, que llevó a la creación del colectivo Càrnies en Lucha.

A nivel europeo, el sector alimentario es el sector UE donde más se vulneran los derechos de las personas.

En Cataluña somos un ejemplo paradigmático de este sistema agroalimentario hegemónico.

- Respuestas políticas

Una de las respuestas que da la administración son los distintivos de calidad: DO.

Suponen reconexión frente a la idea de alimentos anónimos, y nos pueden reconectar con la economía y cultura de un sitio concreto. Aunque el sistema político sea consciente de los impactos agroalimentarios desde los años 80, explica Pep Espluga, las mejoras en el sistema no han sido sustanciales. Ya ha habido reformas cuyos frutos son de dudosa calidad: prohibir ciertos pesticidas, crear agencias de seguridad alimentaria, además de las denominaciones de origen o las IGP (indicaciones geográficas protegidas). Medidas como éstas también deberían contribuir a frenar el éxodo rural y el despoblamiento.

Asimismo, con el comercio justo también se ha buscado paliar los efectos de la industria agroalimentaria globalizada.

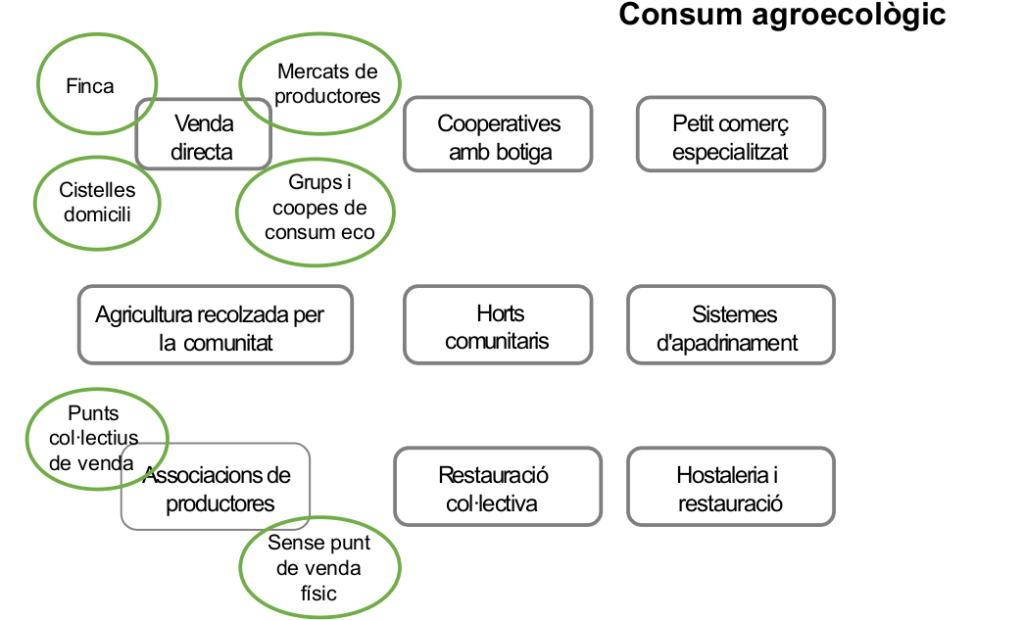

Para Marina, es necesario ser críticos con las soluciones que no son territorializadas. Es decir, de ámbito local por el propio ámbito local. La agricultura ecológica puede no ser una solución cuando está igualmente orientada a la exportación. No podemos quedarnos con el análisis de producto (ej.: una manzana sin agroquímicos) sino que debemos hacer un análisis de sistema, de todos los eslabones de la cadena. De rebote, es necesario retomar una visión de proximidad. El potencial que tiene desafiar al sistema hegemónico dependerá del canal de distribución en el que se comercializa.

Deberíamos pensar en términos de reproducción de la vida, para entender la alimentación como un bien común y como derecho. Necesitamos otros sistemas alternativos que contemplen el producto y el territorio. Un sistema que reconduzca la oferta a una situación más justa y sostenible. Aquí en Cataluña convive con este sistema todo un ecosistema de resistencias, centradas en construcciones de sistemas alimenticios territorializados.

- ¿Sabemos diferenciar la agroecología de la agricultura ecológica?

La agroecología tiene en cuenta las relaciones sociales y políticas en torno a la alimentación. Cuando hablamos aquí de agroecología hablamos de todas las relaciones de producción que hacen posible el producto. La producción agroecológica tiene lugar en un territorio determinado y el consumo se realiza en ese mismo territorio. Se basa en el concepto de soberanía alimentaria, que hace referencia no sólo al derecho al acceso a los alimentos y al derecho a decidir qué queremos producir.

Cabe distingir, como apunta la FAO, entre soberania alimentaria y seguridad alimentaria, esta última entra dentro del modelo hegemónico y contempla un sistema agroalimentario globalizado.

- Transición agroecológica hacia sistemas alimenticios territorializados

La revolución agroecológica territorializada comprende que cambiar el sistema alimentario pasa por reactivar las economías locales. Por la Dinamización Local Agroecológica (DLAe), éste es el camino para frenar el despoblamiento rural. Ésta es una metodología diferenciada de la del desarrollo rural. También es necesario hacer, como con la soberanía versus seguridad alimenticias, una diferenciación conceptual. En el desarrollo rural, al que la PAC destina hasta un 30% del presupuesto, se financian actividades que no son agrarias.

La metodología de la DLAe intenta poner la agricultura y la ganadería en el centro para impulsar la comunidad. Aquí puede consultar un breve manual para la Dinamización Local Agroecológica.

Por último, Marina señalaba la necesidad de repensar el sistema alimentario universitario de acuerdo con las propuestas existentes, como la compra pública socioambientalmente responsable (con la correspondiente revisión de los pliegos de condiciones, que incorporen criterios de proximidad y producción ecológica). De hecho, la entidad SETEM incluyó hace unos años a la UAB en un estudio sobre pliegos de condiciones de las cafeterías universitarias.

En definitiva, son muchas las iniciativas actuales que se dirigen a la agroecología y transformación del sistema alimentario. El mayor reto, sin embargo, es dar un salto de escala, para pasar de la política territorialmente localizada al cambio de modelo de consumo alimenticio hegemónico.