Guillermo García Crespo, «La posición ante Europa de la patronal» en Ricardo Martín de la Guardia, Antonio Moreno y Carlos Sanz (eds.), Memoria de Europa. España y la adhesión a las Comunidades Europeas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2024, pp. 369-388.

Este texto examina la postura de la organización patronal española durante las negociaciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas entre 1979 y 1985. Se analiza cómo la patronal desempeñó un papel clave en el proceso de integración, influyendo tanto en la política económica como en las decisiones estratégicas del gobierno. A través de fuentes documentales y comunicaciones internas, se exploran las preocupaciones de los empresarios respecto a la apertura de los mercados, la competencia y la adaptación de la legislación laboral y fiscal.

Laia Arañó Vega, El camp dels catalans. Agde en el sistema concentracionari francès (1939-1940), Catarroja, Afers, 2024.

El 28 de febrero de 1939, el general Ménard ordenó la construcción de un campo de concentración en Agde con el objetivo de trasladar allí a refugiados republicanos españoles y aliviar la presión sobre los campos del Rosselló. Los primeros voluntarios españoles iniciaron la construcción de tres campos, destacando especialmente el conocido como el «camp dels catalans», donde la mayoría de internos eran de origen catalán. Este campo experimentó un proceso de catalanización que lo hacía único respecto a otros campos franceses, fomentando un fuerte sentimiento de pertenencia y solidaridad entre los internos. A pesar de las difíciles condiciones y la rutina monótona, la vida cultural, deportiva y social fue muy activa. El campo de Agde también evidenciaba las tensiones y divisiones internas entre los exiliados catalanes y los procedentes del resto de España, así como el conflicto político entre Esquerra Republicana y el PSUC. Así, Agde se convirtió en un reflejo de la compleja situación del exilio catalán en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil.

Laia Arañó Vega (amb Garcia Raffi, Josep-Vicent), Memòria entre sorra i filferrades. Els camps de concentració del sud de França, 1939, El Papiol, Efadós, 2024.

Un retrato global del universo concentracionario que se organizó en el sur de Francia para encerrar a los republicanos españoles tras la derrota republicana de 1939. La Retirada es el punto de partida. El paso de la frontera y la reacción francesa ante la llegada del contingente de exiliados, a quienes calificaban de espagnols indésirables, dan paso a la descripción de las particularidades de cada uno de los campos que conformaban el engranaje represivo concentracionario francés. De la mano de documentos inéditos, testimonios fotográficos y relatos en primera persona de quienes lo padecieron, se describe el día a día en los campos: la subsistencia entre los alambrados, la disciplina y la vigilancia, la articulación de la resistencia individual a través de la cultura y la educación, así como la militancia política y sindical de los internos. El recorrido concluye con los «Itinerarios del exilio», donde se relata la posible salida de los campos: desde el retorno a España hasta los enrolamientos en las Compañías de Trabajadores extranjeros o los viajes a América.

Daniel Raya Crespi, «Subjectivitat postal: la correspondència com a font primària per l’estudi de l’experiència bèl·lica dels combatents republicans de la Guerra Civil espanyola» en Marta López Izquierdo y Allison Taillot (eds.), Epistolatrías. Mutaciones contemporáneas y nuevos enfoques de estudio de la carta, Berna, Peter Lang, 2024, pp. 215-234 CAST

Este capítulo se propone analizar el correo de los soldados republicanos de la Guerra Civil, para evaluar las potencialidades y limitaciones que tienen las misivas de los combatientes como fuentes primarias por el estudio de la experiencia bélica. Con este objetivo, se ponderarán las aportaciones de las cartas en los estudios socioculturales de la guerra, prestando atención en dimensiones de las vivencias de los combatientes, tales como las estrategias de supervivencia adoptadas o las relaciones de género establecidas.

Para leer la Publicación: Link

Daniel Raya Crespi, ,130 anys de cooperativisme al Berguedà (1881-2011), Manlleu, Publicacions del Museu del Ter, 2024.

Este Trabajo repasa la trayectoria del movimiento cooperativista en la comarca del Berguedà des de sus principios a finales del siglo XIX hasta finales de 2011, momento en que la última cooperativa histórica de la comarca deja de funcionar.

Para leer la Publicación: Link

Jordi Sancho Galán, El antifranquismo en la universidad. El protagonismo militante (1956-1977), Madrid, Catarata, 2024.

Esta obra ofrece una narración del papel del PSUC en el ámbito universitario durante la segunda mitad de la dictadura franquista. La universidad fue uno de los primeros espacios de oposición al franquismo en que el PSUC consiguió una presencia no solo destacable, sino que bien pronto se convirtió en protagonista y, en años determinantes, también dirigente. Además, explora la historia del movimiento universitario como un espacio y agente colectivo de oposición al régimen a través de las vivencias de los militantes comunistas. A lo largo del libro, se examinan las victorias, derrotas, debates, fricciones y contradicciones que surgieron entre ellos, mostrando como estos elementos modelaron tanto el partido como el antifranquismo, y como influyeron en la sociedad y en los acontecimientos políticos de las últimas décadas de la dictadura.

Julio Martínez-Cava, Marx está de nuestro lado y no nosotros del lado de Marx. Introducción a Miseria de la teoría, en E. P. Thompson, Miseria de la Teoría, Barcelona, Verso Libros, 2024, pp. 11-42/ [traducció al català: Marx está del costat nostre i no nosaltres del costat de Marx. Introducció a Miseria de la teoría, E. P. Thompson, Miseria de la Teoria, Barcelona, Manifest Llibres, pp. 9-38].

En este texto de historia intelectual, se reconstruye la génesis y la estructura de la crítica realizada por el historiador E. P. Thompson al marxismo estructuralista representado por el filósofo francés Louis Althusser. El trabajo presenta una contextualización histórica de la obra en los debates de la primera y la segunda “New Left” británica, así como en el marco de algunos debates marxistas a nivel europeo que permiten situar esta intervención como un punto de llegada de una década y media de discusiones.

Carlos Ángel Ordás, Els orígens i l’eclosió del moviment de l’objecció de consciència, en Eva Figueras Ferrer, Josep Font Sentias (eds.), Memòria democràtica i creació artística, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2024, pp. 37-52.

La organización de unos campamentos clandestinos en Castellterçol (Moianès), a fines de la década de 1960, constituyó la semilla de la objeción de conciencia. De allí nació un movimiento que hizo posible lo que parecía utópic: poner fin a la militarización de unos años decisivos de la vida de los jóvenes, poniendo a prueba al ejército español y a la propia dictadura franquista. Este libro rescata de la penumbra los inicios de la objeción de conciencia y su base social e ideológica, reflexiona sobre la construcción de la memoria social y aporta consideraciones y experiencias del rol mediador del arte en los procesos de recuperación y de transmisión de la memoria democrática. Las contribuciones que en él se reúnen son fruto de investigaciones universitarias multidisciplinares: de las artes visuales, la antropología, las ciencias de la educación, la historia y la memoria democrática. Carlos Ángel Ordás contribuye a esta obra con un capítulo de contextualización histórica sobre la resistencia al servicio militar tanto en Europa como en España.

Steven Forti, Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales, Madrid, Akal, 2024

En este libro, Steven Forti analiza la crisis de las democracias liberales en las últimas cuatro décadas y el avance de las extremas derechas a escala global, prestando particular atención a la normalización de las fuerzas ultraderechistas, la creación de redes transnacionales, la estrategia a escala europea, el proceso de radicalización de las derechas tradicionales y el modelo de autocracia electoral puesto en práctica en algunos países en que la extrema derecha gobierna, como Hungría.

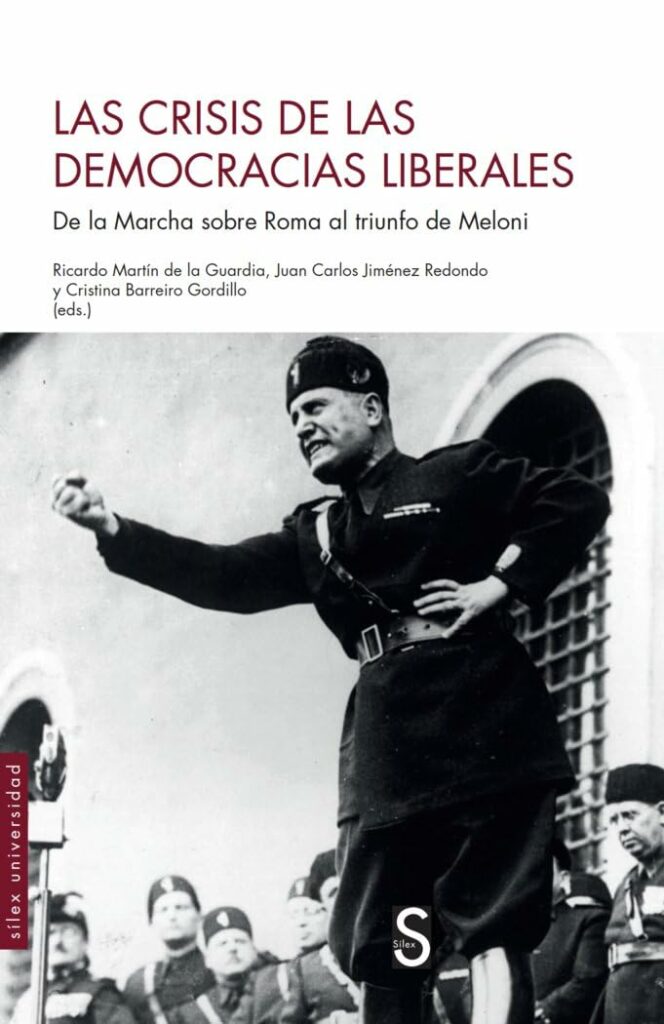

Steven Forti, “De Berlusconi a Meloni. La memoria del fascismo en la Italia de la Segunda República”, en Ricardo Martín de la Guardia, Juan Carlos Jiménez Redondo y Cristina Barreiro Gordillo (eds.), La crisis de las democracias liberales. De la marcha sobre Roma al triunfo de Meloni, Madrid, Sílex, 2024, pp. 133-162.

En este capítulo, Steven Forti presenta una visión panorámica de cómo se ha abordado la memoria del fascismo en la Italia de la Segunda República, es decir entre principios de los años noventa y la actualidad. Particular atención se presta a la banalización del fascismo y el ataque al paradigma antifascista llevados adelante por parte de los gobiernos de Berlusconi desde 1994 y la paulatina radicalización de la derecha hasta los tiempos del ejecutivo de Giorgia Meloni.

Carme Molinero y Pere Ysàs (Eds.), Las derechas europeas en un mundo en transformación (1970-2000), Granada, Comares, 2024.

Las derechas europeas en un mundo en transformación (1970-2000) analiza la trayectoria de los principales partidos políticos conservadores en las tres democracias continentales más importantes, Alemania, Francia e italia, y en los dos países ibéricos, Portugal y España, que dejaron atrás dos dictaduras de larga duración. El nuevo escenario internacional configurado desde finales de los años setenta –“revolución conservadora”, agotamiento de la oleada del “largo 68” y la crisis y quiebra del bloque soviético- influye decisivamente, pero también las culturas y tradiciones políticas de cada país. En el volumen participan los miembros del CEDID Alfonso Botti, Manuel Loff, Carme Molinero, Steven Forti y Pere Ysàs.

Más información: https://www.comares.com/media/comares/files/toc-158082.pdf

Pere Ysàs, «La izquierda y la memoria del franquismo en la transición a la democracia», en Adeline Chainais, Florence Belmonte (eds.), La memoria rebelde. El siglo XX español a la luz de los valores democráticos (1931-2013), Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée – PULM, 2024, pp. 39-50.

Noviembre de 1975, con el funeral de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, se abre para España una nueva fase histórica. No obstante, las consignas son estrictas: se prohíbe retransmitir los saludos y las canciones fascistas, y comentar que la construcción del santuario costó la vida a cientos de presos republicanos. Si bien el legado es obviamente gravoso, la España postfranquista en ciernes, al tomar en consideración la pluralidad de sensibilidades políticas que de hecho conforman el país, consigue realizar una transición durante mucho tiempo valorada como un modelo político. Sin embargo, al darle la espalda a su pasado político reciente, la clase política dominante crea una situación humana compleja con una parte de la sociedad implícitamente invitada a silenciar sus múltiples sufrimientos y el sentimiento de injusticia que los acompaña, mientras la otra se libra de todo examen autocrítico, de toda responsabilidad política ante la nación y la Historia.

La memoria rebelde: la historia de España a la luz de los valores democráticos (1931-2013) propone una lectura del pasado reciente de España istante de la promovida por la historia oficial tanto del franquismo como de la Transición. Pere Ysàs contribuye a esta obra con un capítulo sobre la compleja relación entre la izquierda y la memoria a lo largo de la Transición.

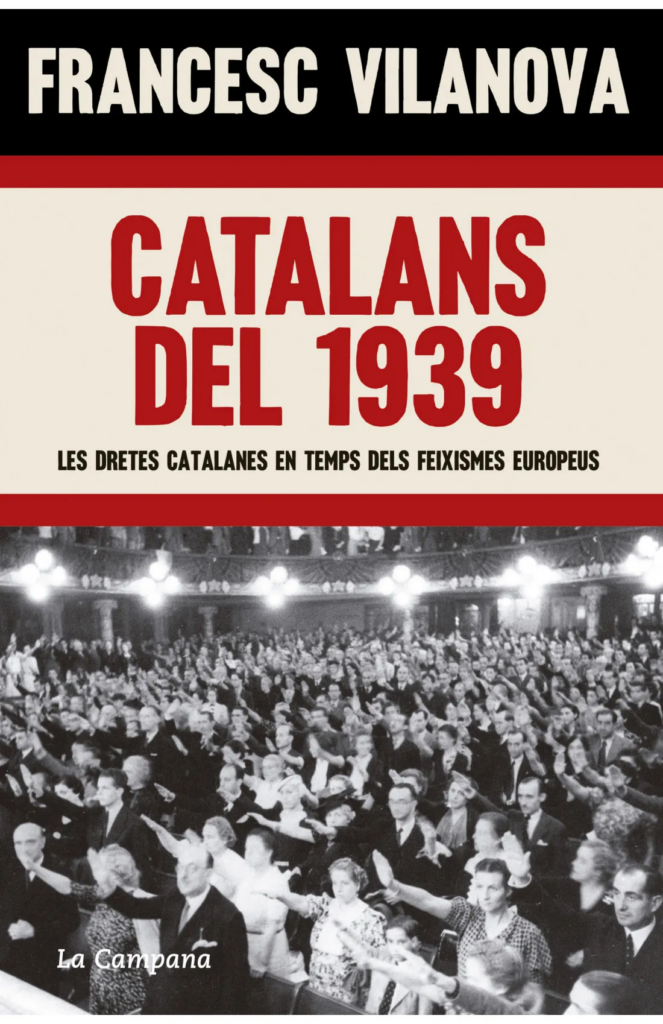

Francesc Vilanova, Catalans del 1939. Les dretes catalanes en temps dels feixismes europeus, Barcelona, La Campana, 2024.

En el año 1939 la sociedad catalana quedó dividida profundamente: los que tuvieron que marchar, los derrotados que se quedaron y los que ganaron. La experiencia de la guerra y de la explosión revolucionaria puede explicar la motivación de los catalanes franquistas para saltar al bando del fascismo católico español, pero se queda corta a la hora de retratar algunos de los catalanes del 1939. Para tener el cuadro completo, hay que buscar factores como la fascinación por el fascismo italiano, el sentimiento antidemocrático y antiliberal, el reconocimiento del renacimiento alemán de la mano del nazismo o el miedo a la revuelta social, que desde mucho antes del verano del 1936 sedujeron a las derechas clásicas y las empujaron hacia los fascismos europeos.

¿Cuándo se fascistizaron las derechas catalanas como en otros lugares de Europa? Porque fascistas catalanes hubo. Este libro recoge unos cuántos ejemplos, con nombres y apellidos, cargos y vilezas diversas. Unos querían el retorno a un pasado de orden y seguridad; otros aspiraban a una carrera pública; otros creían en los nuevos tiempos fascistas y en sus dimensiones nacionalistas e imperialistas. Todos compartían elementos del programa, pero a la vez tenían visiones de futuro diferentes.

A caballo entre la historia y la memoria, con una importante investigación documental que permite constatar que el paso del tiempo no borra lo que se ha dicho, hecho y escrito, este libro ofrece un retrato político, cultural e intelectual demoledor de los primeros años cuarenta en Cataluña y muestra con rigor cómo los fascismos europeos impregnaron -aquí también- personas e instituciones.

Francesc Xavier Vall i Solaz, Humbert Pardellans (1914-1968). Del vitalisme relativista a l’existencialisme neorealista, Maó, Punctum, 2024.

Humbert Pardellans i Sala, si bien nació en Sitges el 1914, se crio en Vilanova i la Geltrú, donde, ayudando al padre adoptivo, hizo de fotógrafo. Este oficio favoreció la plasticidad de la obra literaria. A pesar de haberse vinculado al anarquismo, se afilió a Estat Català y, luchando en sus milicias desde el Desembarco de Mallorca, se convirtió en oficial. Capturado al final de la Guerra Civil, fue recluido, entre otros centros, en el campo de concentración de San Marcos (León) y en las prisiones barcelonesas de Sant Elies y la Modelo. Al ser liberado, participó en la lucha clandestina en el Front Nacional de Catalunya, a consecuencia de la cual se tuvo que refugiar a París. En esta ciudad, hizo de profesor de lengua y literatura castellanas en el Lycée Carnot y en la École Berlitz, divulgó estas materias en varias publicaciones, fue uno de los principales redactores de Estat Català, dirigió Recull Literari, colaboró en otras revistas (algunas sudamericanas) y proyectó colecciones de varios géneros. Establecido en Portvendres desde el 1965, trabajó para editoriales barcelonesas como traductor y corrector. Además de cultivar ocasionalmente el teatro y la poesía, escribió artículos sobre variadas materias y narraciones en las que aplicó sus teorías sobre el simbolismo fenomenológico: Dotze hores (1955), encuentro de relatos cosmopolitas, y «Proposició per a un conte o una novel·la» (1956). Se formó en el vitalismo relativista de los años treinta, que en la posguerra asimiló al existencialismo, expresándolo de manera, en parte, neorrealista. En el curso de uno de los numerosos viajes por el mundo, murió en Jaca en 1968, a causa de un accidente automovilístico.

David Ballester, Una historia de la policía española. De los grises y Conesa a los azules y Villarejo, Barcelona, Pasado & Presente , 2024.

La primera historia de la policía estatal española desde el franquismo hasta hoy no escrita por un miembro del cuerpo. Un análisis histórico riguroso de los problemas endémicos que arrastran los cuerpos de seguridad del estado desde el franquismo, pasando por la guerra sucia contra ETA, las cloacas del Estado y la práctica de la tortura desde el fin de la guerra civil hasta nuestros días.

Victor Aparicio Rodríguez (coord.), Violencias políticas en la Transición española, Madrid, Catarata, 2024.

La violencia fue un actor principal de la transición a la democracia. La herencia del franquismo fue también una policía descontrolada, una guerra sucia y varios terrorismos, destacando ETA sobre todos ellos. Esta herencia se enquistaría y agraviaría durante el cambio político, un momento incierto que se convirtió en el escenario para que todos estos agentes trataran de influir sobre el proceso democratizador, obstaculizándolo o haciéndolo imposible. Es necesario continuar completando nuestro conocimiento sobre este fenómeno, comprender sus orígenes, desarrollos y consecuencias, calibrar con mayor precisión su impacto. También las víctimas y las memorias de aquel tiempo, incluso siente harto diferentes por la intención de sus respectivos victimarios, necesitan ser abordadas en conjunto, desde una política pública de verdad, justicia y reparación compartida.

Víctor Aparicio es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y autor de La violencia, actor político de la Transición. Discursos y prácticas del PSOE y el PCE (1975-1982).

Laia Arañó Vega, El camp dels catalans. Agde en el sistema concentracionari francès (1939-1940), Afers, 2024.

El 28 de febrero de 1939, el general Ménard, al cargo de todos los campos franceses, notificaba al prefecto del departamento de Hérault la decisión de la ubicación y construcción a Agde de un campo de concentración con el objetivo de trasladar hasta 25.000 refugiados republicanos cerrados en los campos de las playas del Rosselló y aligerar la carga económica que el departamento de los Pirineos Orientales estaba asumiendo desde su llegada. Unas semanas más tarde, llegaron los primeros voluntarios españoles que, dirigidos por dos compañías de ingenieros procedentes del campo de Saint-Cyprien, empezaron a construir el campo 1 y el 2 y poco más tarde el 3, el cual se conocería como «campo de los catalanes», donde la mayoría de internos era de origen catalán. Este campo vivió un proceso de «catalanización» que lo hizo diferente del resto de campos del sistema concentracionario francés, donde el sentimiento de pertenencia, de formar parte del colectivo catalán en el exilio, fue decisivo para la supervivencia concentracionaria dentro de la cotidianidad vivida entre alambradas. Igualmente, otro hecho singular fue la vitalidad del campo. Si bien la monotonía era una característica de la vida concentracionaria, hubo una intensa actividad social, cultural, deportiva y musical. Sin embargo, la existencia del campo, así como las actividades que se llevaron a cabo, ilustran uno de los fenómenos fundamentales del exilio de 1939: la profunda división entre la mayoría de exiliados catalanes y aquellos provenientes del resto de España; una división que se expresa en todos los ámbitos posibles: el político, el cultural, y el de los refugiados en los campos, y Agde es el ejemplo principal. Asimismo, se evidenció la ruptura casi irreversible entre el mundo republicano catalán (representado mayoritariamente por Esquerra Republicana) y los comunistas (el PSUC). Agde ejemplificaba la compleja organización del exilio catalán en los años inmediatamente posteriores a la derrota de 1939.

Francesc Vilanova, «El primer franquismo: la nación, definitivamente, el aplastamiento de las periferias nacionales», en Xavier Domènech Sampere (coord..), El Estado y las dinámicas nacionales en España (1931-1983), Madrid, Akal, 2024, pp. 93-109.

Análisis del proceso de nacionalización forzada y radical que el fascismo católico español impuso a partir de 1936 y, sobre todo, una vez acabada la guerra. Esta voluntad de culminar la nación española (falta desde el siglo XIX), se abatió con una furia desconocida hasta entonces sobre las naciones periféricas de España, el País Vasco y, sobre todo, Cataluña.

Casanellas, Pau, et al. (eds.): IV Col·loqui Internacional sobre Violència Política al Segle XX, Memorial Democràtic, Barcelona, 2024. https://memoria.gencat.cat/web/.content/00_publicacions/MD/documents/IV-Colloqui-Internacional-sobreViolencia-Politica-al-Segle-XX-Memorial-democratic_sencer.pdf

Esta publicación es el resultado del congreso que, con el mismo nombre que la publicación, se celebró el 16 y 17 de junio de 2023 en la sede de CCOO en Barcelona. Las aportaciones de estas jornadas representan una notable contribución al estudio y a la difusión de este ámbito de conocimiento. Al mismo tiempo, la publicación se convertirá en un referente internacional para el estudio de las maneras de ejercer violencia política durante el siglo XX.

Marín, Martí: «Una visió panoràmica de la repercussió de les migracions a Catalunya durant la postguerra», en Jordi Font i Imma Boj (eds.), Memòries del treball i de la immigració a Catalunya, 1939-2023, Memorial Democràtic / Generalitat de Catalunya, 2024, p.11-28.

Recapitulación a partir de la investigación reciente sobre la cuestión de las migraciones interiores hacia Cataluña, las políticas migratorias adoptadas y sus consecuencias a corto y a largo plazo.

Bordetas Jiménez, Ivan: «La construcción de la disidencia vecinal durante el franquismo: espacio, clase y género, 1939-1969», en Javier Rodríguez González, Beatriz García Prieto, María Luisa Alvite Díez (eds.), La dictadura franquista. Estudios temáticos y perspectivas multidisciplinaris, Gijón, Trea, 2024, pp. 551-567.

El texto analiza las redes relacionales que se articularon en los barrios y suburbios de las áreas metropolitanas de las principales ciudades del estado español desde la immediata posguerra, para entender cómo el espacio, la clase y el género representaron elementos clave en su conformación y, en segunda instancia, en la emergencia de la protesta vecinal.

Bordetas Jiménez, Ivan: «Sociabilitats i noves formes polítiques arran del fenomen migratori: El moviment veïnal durant el franquisme i la transició», en Jordi Font Agulló, Imma Boj (eds.), Memòries del treball i de la immigració a Catalunya, 1939-2023. A propòsit d’Els altres catalans, de Paco Candel, Barcelona, Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya, 2024, pp. 67-94.

El texto analiza el impacto de las migraciones interiores durante la posguerra en la construcción del movimiento vecinal, a partir del análisis de diversas formas de socialización y sociabilidad que se articularon en los barrios de las principales ciudades catalanas durante la dictadura franquista.

Chen, Chiao-In: «Les guerres de la memòria i la seva repercussió política en el present: Japó i Corea», en Jordi Font Agulló, Maximiliano Fuentes Cordera y Miquel Aguirre Oliveras (eds.) El temps de la Memòria i el Temps de la Història. La governança dels passats traumàtics. Vol. 14, Barcelona, Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya, 2024, pp. 81-98.

En la región de Asia Oriental, las consecuencias del colonialismo japonés y las atrocidades cometidas por el imperio japonés durante la segunda guerra sinojaponesa (1931-1945) continúan estando presentes en la política actual. Si queremos entender la memoria traumática de la guerra, deberíamos entender la guerra fría en la región.

Alarcón-Jiménez, Ana María (amb Jiménez-Pasalodos, Raquel i Díaz-Andreu, Margarita): «Ethnohistorical Sources in Archaeoacoustics Research: A Case Study from South-Central California», en Margarita Díaz-Andreu i Neemías Santos da Rosa (eds.): Exploring Ancient Sounds and Places. Theoretical and Methodological Approaches to Archaeoacoustic, Londres, Oxbow, 2024, pp. 141-158.

Este artículo explora el uso de datos etnohistóricos para comprender el mundo acústico y sonoro de los yacimientos de arte rupestre. Se presenta una discusión sobre las complejidades de utilizar documentos etnohistóricos en el estudio del arte rupestre y la arqueoacústica, utilizando el arte rupreste de los Yokut como caso de estudio. El análisis sigue cinco líneas de evidencia: la colocación de arte rupestre, primero, en paisajes sonoros y, segundo, en lugares con acústicas «especiales»; la representación de prácticas musicales e instrumentos productores de sonido; la evidencia de instrumentos musicales en el periodo estudiado y, finalmente, la producción de arte rupestre cerca o sobre litófonos. Se concluye que una lectura crítica de las fuentes etnohistóricas puede revelar insuficiencias conceptuales a la hora de abordar la comprensión cultural del sonido en otras culturas y puede ayudar a formular preguntas de investigación en el trabajo de campo. Finalmente, el análisis de las fuentes etnohistóricas hace que los arqueoacústicos que llevan a cabo trabajos de campo sean conscientes de posibles yacimientos y líneas de investigación que podrían ser sensibles y/o restringidas a ciertos miembros de la sociedad implicada.

Aparicio Rodríguez, Víctor: «¿Arroja la bomba? Anarquismo y violencia política en la España de los setenta», en Mónica Fernández Amador, Dario Migliucci y Adrian Florin Tudorica (eds.): Política, sociedad y violencia en la Transición a la democracia, Madrid, Sílex, 2024, pp. 22-39.

El artículo profundiza en las características de la cultura política libertaria en lo que respecta a su relación con la violencia política en la España de los años setenta. Se analizan, para eso, los discursos y los debates internos de las diferentes organizaciones anarquistas del periodo, así como las expresiones violentas que surgieron del movimiento libertario, y el posicionamiento del conjunto de estos grupos sobre el fenómeno general de violencia política durante el Tardofranquismo y la Transición.

Díaz Sánchez, Miguel: Fronteras de papel. Franquismo y migración interior en la posguerra española (1939-1957), València, Publicacions de la Universitat de València, 2024.

La importancia de este trabajo reside en su análisis de las migraciones interiores acontecidas en España durante el periodo autárquico de la dictadura franquista, unos años escasamente considerados hasta el momento por la historiografái y la demografía histórica, entre otras ciencias sociales y humanas. Establece los parámetros restrictivos de la gobernanza migratoria interior asumida por el régimen franquista durante estos años, tomando una especial consideración por las normativas restrictivas implementadas respecto a la movilidad de las personas y a las cuestiones adscritas al trabajo, la vivienda y la provisión alimentaria, las cuales ocasionaron importantes bolsas de marginalidad en las grandes ciudades que comportaron la deportación de centenares de miles de personas migrantes a sus localidades de origen.

Díaz Sánchez, Miguel: «Cuerpos nómadas. Vulnerabilidad y biopolítica en las migraciones de la posguerra española», en Mónica Moreno y Melissa Lecointre (eds.): Cuerpos, transgresiones y representaciones en la España de los siglos XIX y XX. Espacios intermedios y transnacionales, Madrid, Sílex, 2024, pp. 83-118.

El trabajo presenta como novedad la aplicación del concepto foucaultiano de biopoder en el estudio de las migraciones internas españolas de la posguerra, evidenciando cómo las políticas restrictivas aplicadas a la emigración por parte del poder franquista estuvieron destinadas a desincentivar las migraciones a través del «castigo corporal» en cuestions tan sumamente importantes para la supervivencia como el acceso al racionamiento alimentario, el trabajo o la disponibilidad residencial en las principales cuencas inmigratorias del país. También utiliza el concepto de vulnerabilidad siguiendo los preceptos de Judith Butler, al considerar que a pesar de las restricciones señaladas, la enorme movilidad hacia las grandes y medianas ciudades constatada durante estos años se puede explicar considerando que las personas migrantes transformaron su vulnerabilidad en resistencia y/o resiliencia hacia las políticas migratorias del régimen, secundándose por eso en los subterfugios que ofreció la economía sumergida y el apoyo de las personas migrantes emigradas a las ciudades con anterioridad (redes migratorias).